火星大接近 2018

2018年7月31日、火星が地球に大接近します。 最接近時の火星の明るさは、マイナス2.8等級にもなり、 夜空で一番明るい、おおぐま座のシリウス(マイナス1.5等級)よりもずっと明るく輝きます。 夏の夜空で赤く輝く火星は、きっと人々の注目を集めることでしょう。

この特設ページでは、2018年の火星大接近についての情報をまとめています。 なお、ページ中で説明に用いている星図の一部は、 アストロアーツ社のステラナビゲーター10の画像を使用しています。

火星大接近が注目される理由

2003年に火星が地球に大接近したときは、社会現象にもなりました。 しかし、木星や土星が大接近という話は聞いたことがありません。 木星や土星と比べて、火星の大接近は、なぜ注目されるのでしょう。

火星は、地球のすぐ外側の軌道を回っていますが、地球に比べて小さく、直径が半分ほどしかありません。 そのため、地球と火星が軌道上で、すぐ隣に並ぶ接近のときでないと、表面を詳しく観測することができません。

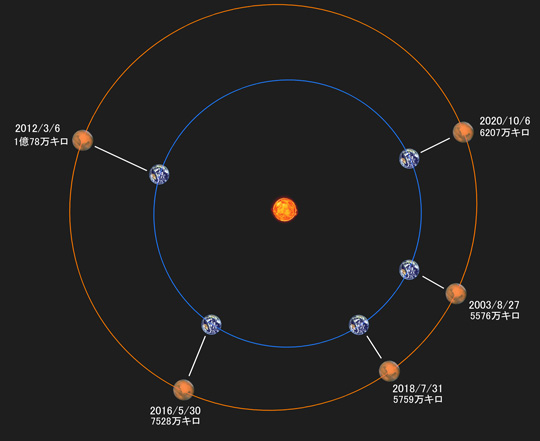

火星は2年2ヶ月ごと地球に接近するが、距離が大きく変化する

2016年の接近時は「火星準大接近」と呼ばれてニュースに取り上げられた

火星の公転周期は約687日ですので、およそ2年と2ヶ月ごとに地球と火星は近づきます。 しかし、接近時に必ず視直径の大きな火星が見られるかというと、残念ながらそうではありません。 地球は太陽の周りをほぼ真円の軌道で回っているのに対し、 火星は歪んだ楕円軌道のため、地球と火星がどの位置で近づくかによって、 両惑星の距離は大きく異なります。

上の図のように、火星と地球が接近しても、遠いときは1億キロ以上、近いときは5,600万キロ前後と、 2倍程度の距離差が発生します。 そのため、火星と地球が最も近いパターンを大接近、それよりも若干遠い場合を中接近、 それ以外を小接近と分けて表現しています。

カメラの祭典「CP+2018」でも火星大接近の特集

火星観望をアピールした望遠鏡関連製品が並べられていた

火星が地球に最も近づく大接近は、15~16年に一度しか巡ってきません。 2018年は、2003年以来、15年ぶりに火星が大接近する年です。 かなり珍しい天文現象なので、火星大接近は天文ファンやメディアの注目を集めるのでしょう。 スパンは違いますが、76年ごとに帰って来るハレー彗星のようですね。

2018年の火星の動きと明るさ

2018年の火星は、てんびん座→さそり座→へびつかい座→いて座→やぎ座と、 星座の間を移動し、7月28日に衝を迎えます。 衝を迎えた3日後の7月31日、地球と火星は最も接近します。

※「火星が衝」とは、火星が太陽と正反対の位置にある状態のこと。

1月上旬頃の火星は、1.5等級の明るさですが、地球に近づくにつれて光度を増し、 最接近時の火星の明るさは、約-2.8等にもなります。 -2.8等というと、衝を迎えた時の木星とほぼ同じくらいの明るさです。 白っぽい木星と違って、火星は真っ赤に輝きますから、夜空の中でもかなり目立つことでしょう。

やぎ座で輝く火星。2018年7月31日21時ごろの様子

火星は、地球に最接近した後、しばらくの間はやぎ座で輝きますが、11月上旬にはみずがめ座に移ります。 この頃になると、火星は0等級の明るさになっているので、最接近時と比べてかなり暗く感じられるでしょう。

以下の表にいくつかの日時における、火星の明るさや大きさの情報をまとめましたので、ご覧ください。

| 観測日時 | 火星の明るさ | 視直径(") | 火星が位置する星座 | 見える時刻と方角 |

| 1月1日 | 1.5等 | 4.8" | てんびん座 | 明け方の南東の空 |

| 2月1日 | 1.2等 | 5.6" | さそり座 | 明け方の南東の空 | 3月1日 | 0.8等 | 6.7" | へびつかい座 | 明け方の南東の空 |

| 4月1日 | 0.3等 | 8.4" | いて座 | 明け方の南南東の空 |

| 5月1日 | -0.4等 | 11.1" | いて座 | 明け方の南南東の空 |

| 6月1日 | -1.2等 | 15.3" | やぎ座 | 午前3時頃の南の空 |

| 7月1日 | -2.1等 | 20.8" | やぎ座 | 午前2時頃の南の空 |

| 7月31日 最接近 |

-2.8等 | 24.3" | やぎ座 | 午前0時頃の南の空 |

| 8月1日 | -2.8等 | 24.3" | やぎ座 | 午前0時頃の南の空 |

| 9月1日 | -2.1等 | 20.8" | やぎ座 | 午後9時頃の南の空 |

| 10月1日 | -1.3等 | 15.7" | やぎ座 | 午後8時頃の南の空 |

| 11月1日 | -0.6等 | 11.8" | やぎ座 | 午後7時頃の南の空 |

| 12月1日 | 0等 | 9.2" | みずがめ座 | 午後6時頃の南の空 |

※火星が見える時刻と方角は、高度が高く見えやすい時刻を記載しています。

火星の観測・撮影に適した時期

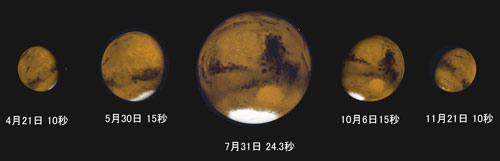

火星の表面の模様は、視直径が15秒(1秒は1度の3600分の1)を越える頃から、小口径の天体望遠鏡でもよく見えるようになります。 今回の接近で視直径が15秒を越えている期間は、6月初めから10月上旬までです。 この期間が観望に適した時期になるでしょう

一方、撮影の場合は、視直径10秒が目安になるでしょう。 天体撮影用の動画カメラと画像処理を駆使すれば、視直径10秒前後の小さな火星でも、 表面の大きな模様を写し出すことができます。

今回の火星大接近では、ゴールデンウィーク前に視直径が10秒を超えてきますので、この頃から撮影シーズンが始まります。 長期休暇を利用して、機材の調整も兼ねて、火星を撮影してみてはいかがでしょう。

5月末から10月にかけては、視直径15秒を超えるので火星の模様が見やすい

視直径が20秒を超える7月と8月

火星の視直径は、2018年6月28日に20秒を超え、7月31日に最大の視直径24.3秒をマークします。 その後、徐々に小さくなりますが、9月5日までは、視直径20秒を超えています。

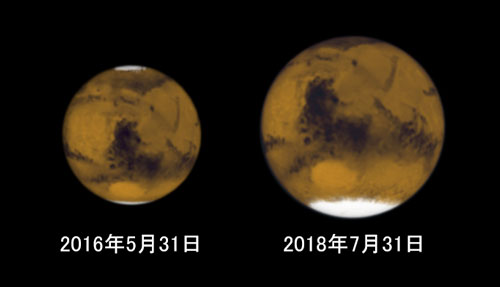

2016年の火星準大接近の最接近時の大きさが18.6秒でしたから、 2ヶ月以上も、当時より大きな火星を楽しむことができます。 この期間は、是非、継続的に火星の観望・撮影を楽しみましょう。

2016年と2018年の最接近時の大きさ比較

2018年の7月から9月の間は、2016年の最接近時よりも大きく見える

火星の見える方向と見つけ方

1月から5月までの火星は、東の地平線から上ってくる時刻が遅いため、 薄明が始まる前の、南東の空を観察しましょう。

この時期の火星は、まだそれほど明るくなっていませんが、南東の空に赤く輝く星が見つかれば、それが火星です。 ただし、さそり座の一等星アンタレスも赤っぽい星なので、アンタレスと間違わないようにしましょう。 なお、火星の近くには土星も白く輝いています。

6月になると、火星が東の空から上ってくる時間も早くなり、明るさもマイナス1等級を超えてくるので、 火星を探しやすくなります。 0時ごろ南東の空を見れば、明るく輝く火星を見つけることができるでしょう。

7月の最接近時は、マイナス2等級で輝くので、22時頃に南東の空を見上げれば、 赤く輝く火星を見つけることができるでしょう。

最接近を過ぎた8月~9月には、南中時刻が早くなり、夜半前に見頃を迎えるようになります。 ニュースなどでは、おそらく火星が最接近する7月31日までが、大々的に報道されると思いますが、 最接近後の方が、夜更かしする必要もなく、楽に火星を観察できるでしょう。

2016年5月に地球に準大接近したときの火星

さそり座のアンタレスと火星は色がよく似ている。白い星は土星だ。

火星の観望に向いた天体望遠鏡

大接近とはいえ、最も接近するときでも火星の大きさは、25秒ほどです。 25秒と言えば、衝の頃の木星の半分強の大きさしかなく、この小さな火星の表面の模様を少しでもよく見ようと思えば、 口径が大きく、収差のない天体望遠鏡が必要になります。

天体望遠鏡には、屈折式と反射式がありますが、口径の大きさなら反射式が有利です。 反射式の場合は、大気の気流の影響を受けやすい弱点がありますが、 今回の火星大接近は、気流が落ち着く春から夏にかけてが見頃なので、影響は少ないでしょう。 反射式は光軸合わせの必要がありますが、色収差の発生はないので、スッキリした像を得られるでしょう。

屈折式は、落ち着いた像とコントラストの高さとメンテナンスフリーが魅力です。 入門者向けとして、6センチから8センチ程度の屈折望遠鏡が販売されていますが、 火星の大きさを考えると、できるだけ大きな口径の方が有利です。 できれば、口径10センチ程度の集光力が欲しいところです。

入門者向けとして人気のある「ビクセン ポルタII A80Mf」

火星表面の模様観察には、口径8センチでは少し苦しいかもしれない

屈折望遠鏡の場合、色収差が発生すると火星の模様が滲んで見づらくなるので、 EDレンズやフローライトレンズが用いられたアポクロマート屈折望遠鏡が理想的です。 しかし、口径10センチでアポクロマート望遠鏡となると、20万円程度の価格となってしまいます。 色収差が目立ちにくい、F値の暗めアクロマート望遠鏡(EDレンズが使われていない)も、 検討対象に入れてもよいと思います。

個人的に、コントラストの高い屈折式望遠鏡が火星の観望には向いていると感じていますが、 口径と価格を考えると、口径13センチ前後の反射望遠鏡が入門者にはお勧めだと思います。

既存の機種だけでなく、火星が近づくにつれ、各望遠鏡メーカーから火星観望用の望遠鏡が発表されると思います。 そのような機種も候補に入れつつ、火星観望用の天体望遠鏡を検討してみてはいかがでしょうか。

火星観望に適した天体望遠鏡の一例

| 望遠鏡名 | メーカー | 口径 | 実勢価格 | お勧めポイント |

| ポルタII A80Mf | ビクセン | 8センチ | 40,000円前後 | 人気のポルタII経緯台と屈折望遠鏡のセット。口径8センチだが火星の主要な模様は見えるだろう |

| スコープテック アトラス80 | スコープテック | 8センチ | 43,000円前後 | 天文初心者に人気のラプトルシリーズで知られたメーカー製。 日本製ということとアフターサービスが魅力 |

| STARBASE 80 | スターベース | 8センチ | 45,000円前後 | タカハシの直売店「スターベース」のオリジナル望遠鏡。昔ながらの経緯台とのセット。 タカハシ製ではないが国産品ということだ。 |

| BLANCA-102MF | 笠井トレーディング | 10センチ | 55,000円前後 | アクロマート屈折だが、F11と暗いため、眼視なら収差もそれほど気にならず、火星観望に向きそうだ |

| FC-100DF | タカハシ | 10センチ | 230,000円前後 | フローライトレンズが使われた10センチアポクロマート屈折望遠鏡。 高価だが性能が高く、本格的な天体撮影にも使用可能 |

| BLANCA-102SED | 笠井トレーディング | 10センチ | 150,000円前後 | フローライトに匹敵する色収差補正が可能なガラス素材が使われた10センチ屈折望遠鏡。コストパフォーマンスが高い。 |

| ポルタII R130Sf | ビクセン | 13センチ | 50,000円前後 | 人気のポルタII経緯台と反射望遠鏡のセット。シンプルなニュートン反射は中心像のシャープさが魅力 |

| BKMAK150 | SkyWatcher | 15センチ | 90,000円前後 | マクストフ形式の反射望遠鏡。口径15センチだが、本体はコンパクトで持ち運びがしやすい |

| μ-180C | タカハシ | 18センチ | 190,000円前後 | 口径18cmのドールカーカム式反射望遠鏡。口径の割にコンパクト。中心像は極めてシャープで惑星観望に向く |

| C8AL-XLT | セレストロン | 20センチ | 100,000円前後 | 口径20cmのシュミットカセグレン式反射望遠鏡。口径の割にコンパクト。 中心像のシャープさはニュートンやドールカーカムに及ばないが、大口径の割に安価 |

| NERO-200N | 笠井トレーディング | 20センチ | 145,000円前後 | 口径20センチのニュートン反射望遠鏡。惑星用のF6という明るさが魅力だが、 大きく長いので丈夫な架台が必要だ |

※ポルタ、アトラス80、STARBASE80以外は鏡筒のみなので、 天体望遠鏡を載せる経緯台や赤道儀架台が別途必要

ベテランならこの天体望遠鏡

既に天体観望や天体観測を楽しんでいる方なら、 火星大接近を機に、機材の新調や買い替えを考えている人も多いでしょう。 値段度外視で、火星観望に適した、機材を考えてみました。

余裕のある集光力とシャープな中心像で、火星に最適と思われるのが、タカハシのミューロンシリーズです。 ミューロンシリーズは、シュミットカセグレン式のように補正板で筒が閉じていないため、 外気順応も早く、像が落ち着きやすいメリットがあります。

ミューロンシリーズの中で最も小さな「μ-180C」は、口径18cmにも関わらず、 6.2キロと軽く、筒も短いので持ち運びも苦になりません。 火星に限らず、木星や土星の観望・撮影にも使えるので、長く愛用できる望遠鏡だと思います。

μ-180Cの上位機種「Mewlon-250CRS」

火星の観望はもちろん、系外銀河の撮影まで楽しむことが出来きる。

屈折式から選ぶなら、優れた収差補正が魅力のTOAシリーズがお勧めです。 理想を言えば、口径15センチのTOA-150Bがお勧めですが、大きな望遠鏡なので、架台も大きなものが必要になります。

大口径アポクロマートの像はとても落ち着いていて、コントラストも高く、火星表面の模様もよくわかります。 実際に、口径20センチの反射望遠鏡と口径15センチの屈折望遠鏡で、 火星を覗き比べたことがありますが、屈折望遠鏡の方が像が落ち着き、模様が見やすい日が多かったです。

昔ながらのニュートン反射望遠鏡も中心像がシャープなので、火星観望に適していますが、 最近は、F値が4~5前後の明るい望遠鏡が多くなりました。 笠井トレーディングのNERO-200Nのように、F値が6前後のニュートン反射であれば、 惑星観望に使いやすいと思います。

接眼レンズも重要

火星は木星や土星に比べて、表面輝度が高く、高倍率で観望できる対象です。 数百倍の倍率で模様を観察することも多く、接眼レンズ(アイピース)の光学性能も重要になってきます。

火星観望に使用するアイピースは、焦点距離10ミリ以下の短焦点のものが中心となります。 アイピースの形式は、オルソスコピック式が一般的です。 アイレンズの径が大きく、アイリリーフが長いものが覗きやすく、お勧めです。 火星は小さいので、見かけ視野が広い広角アイピースは、特に必要ないと思います。

様々なメーカーのアイピース。アイピースにも個性があって面白い

焦点距離が短い望遠鏡の場合は、バローレンズを併用するとよいでしょう。 ただ安価なバローレンズの中には、像が甘くなる製品があるので、 できるだけ信頼のおけるメーカーのものを使いましょう。 高性能なバローレンズは高価ですが、10ミリ前後のアイピースと併用すると、 高倍率でも覗きやすく、火星観望を快適に楽しむことができます。

火星の接近に伴い、各望遠鏡メーカーから、火星観望用の高性能アイピースが販売されると思います。 各メーカーの最新技術を生かしたアイピースを使って火星を観望するのも、一つの楽しみではないでしょうか。

市販されているアイピースの一例

| アイピース名 | 焦点距離 | 実勢価格 | お勧めポイント |

| タカハシAbbeシリーズ | 4~32mm | 1万5千円前後 | タカハシらしい堅実な造りのアイピース。光学系はシンプルなオルソスコピック |

| タカハシTOEシリーズ | 2.5/3.3/4mm | 3万円前後 | タカハシの惑星観望向け高性能アイピース。2017年に発売が開始された。TOA屈折望遠鏡との相性がよいと言われている |

| 笠井トレーディング FMCオルソ | 5~24mm | 6,800円 | オーソドックスなオルソスコピックアイピース。 中倍率アイピースを購入して、高性能バローレンズと組み合わせると覗きやすい |

| ニコンNAV-5SW | 5mm | 3万円前後 | ニコンの広角アイピース。見かけ視界が72度と広く、 経緯台やドブソニアンでの観望時に便利だろう |

| ビクセンHRシリーズ | 1.6/2/2.4/3.4mm | 3万円前後 | 短焦点望遠鏡に向いた焦点距離設計で、高倍率が得られる。

2016年の火星準大接近に合わせて発売されたモデル |

| FUJIYAMA HD-OR | 4~25mm | 9,800円 | オーソドックスでシンプルな日本製アッべオルソアイピース |

| テレビューパワーメイト | 2~5倍 | 3万円前後 | 高性能バローレンズ。中倍率アイピースと組み合わせると惑星観望に使いやすい。 本格的な惑星撮影用としても人気がある |

火星観望を楽しもう

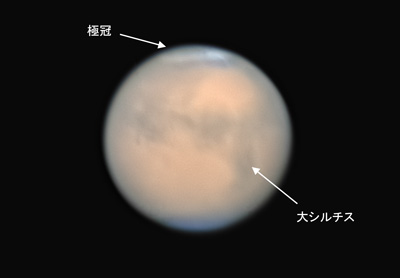

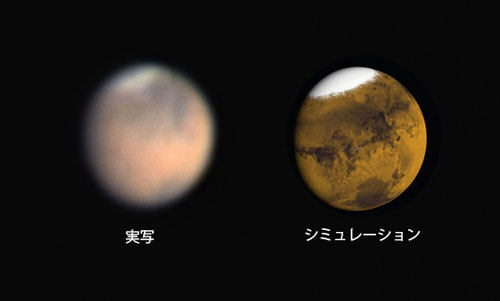

天体望遠鏡や機材の準備が整ったら、早速火星を観望してみましょう。 初めて火星を視野内に入れたときは、小さくて、表面の模様なんてとても見えないと思ってしまいますが、 時間をかけて見ていると、少しずつ眼が慣れてきて、極冠や大シルチスと呼ばれる模様が見えてくるはずです。

また、継続的に火星を観望すると、 最接近の日が近づくにつれ、徐々に火星が大きくなっているのがわかりますし、 日時によって、見える火星表面の様子が異なることが観察できます。

最近は動画カメラによる撮影が人気ですが、火星観望時にスケッチを取ると、 観察眼が養われ、より淡い模様を見分けることができるようになります。 15年ぶりの火星大接近ですから、早めに機材を準備して、この一大天文イベントを長い期間にわたって楽しみましょう。

大接近した2018年7月31日に天体望遠鏡で撮影した火星の写真

インド半島のような形をした大シルチスや、白く輝く極冠が写っている

火星はどんな星?

火星は太陽系の第4惑星で、赤道半径は約3400キロと、地球の半分以下の大きさの天体です。 自転周期は、24時間と40分ほどですので、火星の一日の長さは地球とほぼ同じです。

大気は薄く、大気圧は地球の100分の1以下しかありません。 大気が薄いため温室効果は働かず、平均気温は、摂氏マイナス50度前後と非常に寒い世界です。 時折、大規模な砂嵐が発生することがあり、砂嵐が火星全体を覆って、火星の表面模様が見えなくなることがあります。 地球からは、火星全体が黄色く見えるため「黄雲」や「ダストストーム」と呼ばれています。

地球と比べて小さな火星ですが、火星の地形は変化に富んでいます。 代表的なのが、タルシス高地にあるオリンポス山とマリネリス峡谷です。 オリンポス山は、標高が約27,000mもあり、太陽系最大の火山と言われています。

アメリカ合衆国アリゾナ州にあるグランド・キャニオン

火星のマリネリス峡谷はこの10倍程度のスケールだ

マリネリス峡谷(マリナー峡谷とも呼ばれる)は、長さ4,000km、幅は200km、深さは7kmにも達する大峡谷です。 あのグランド・キャニオンでさえ、長さ500km前後、幅は数10kmですから、マリネリス峡谷の大きさが想像できます。 なお、マリネリス峡谷は、コロラド川の浸食作用によって削り出されたグランド・キャニオンと異なり、 地殻変動によりできた割れ目だと考えられています。

火星には、フォボスとダイモスと名づけられた二つの小さな衛星があります。 どちらも歪な形をした星で、小惑星が火星の引力に捕らえられて、衛星になったと考えられています。

大規模なダストストーム

火星には薄いながらも大気があるので、雲や霧が発生するなど、気象現象が起こることが知られています。 中でも大規模な砂嵐はダストストームと呼ばれ、地球からも天体望遠鏡で観測することが出来ます。

2018年6月上旬に発生したダストストームの影響で表面模様が見えづらくなっている

火星の重力は地球の3分の1以下、大気圧は100分の1以下で、平均秒速2~9m程度の風が吹いていますが、 春になると猛烈な風が吹くことが知られています。

この猛烈な風が吹くときに発生するのがダストストームで、火星表面を覆っているオレンジ色の細かい砂が巻き上げられ、 大規模な砂嵐になります。 大きなものだと、ダストストームが火星全体を覆いつくし、地球から模様が全く見えなくなることもあります。

ダストストームは、火星が近日点付近を通過する頃に南半球で発生することが多いと言われています。 今回の大接近でも発生すると思いますので、観察してみてはいかがでしょう。

観望会や公共天文台に出かけてみよう

火星が近づくにつれ、公共天文台や地域の天文同好会などで、火星観望会が開催される予定です。 是非、火星観望会に参加して、天体望遠鏡で火星を観望してみましょう。 これなら天体望遠鏡を持っていなくても、火星を観望することができます。

公共天文台のメリットは、大型天体望遠鏡で火星を観望できることです。 ほとんどの天文台では、定期的に観望会を開催しているので、 何度か訪れると観望のコツもわかってきて、更に楽しめるでしょう。

天文同好会が開催する観望会では、同好会メンバーの方が持ち込む、様々な望遠鏡で覗かせてもらえるのが利点です。 また、天文ファンから直接話を聞くこともできるので、 火星観望のコツや、機材のアドバイスも得られるでしょう。

公共天文台なら大型天体望遠鏡で火星を観望できる

火星を撮影してみよう

火星の撮影というと難しく感じられますが、火星は土星や木星に比べて表面輝度が高いので、 他の惑星よりも早いシャッターを切ることができます。 そのため、コンパクトデジカメやスマートフォンのカメラでも撮影することができるでしょう。

火星を撮影する場合は、星の動きを追尾してくれる赤道儀架台がお勧めです。 また、像が暗くなるので、倍率は、肉眼で観察するよりも低めの方がよいでしょう。

実際に撮影するときは、アイピースにコンパクトデジカメやスマートフォンのレンズを押し当てて撮影しますが、 光軸がずれやすいので、望遠鏡メーカーから発売されているアダプター(ホルダー)を使うのがお勧めです。 画面がケラレる場合は、ズームを動かして、最も画面が広く見えるズーム位置を探しましょう。

コンデジで火星を撮影するなら汎用カメラアダプターが便利

スマートフォン用のアダプターも市販されている

星空や星雲の撮影分野では、デジタル一眼レフカメラが人気ですが、 惑星の拡大撮影には、コンパクトデジカメの方が適しています。 コンデジで綺麗に撮るコツは、ピント合わせとシャッター速度、それに手ブレの防止です。

ピントは、中央一点AFに切り替えると、ピントが合いやすいでしょう。 シャッター速度は、スポット測光モードがあれば、そのモードに切り替えます。 スポット測光がない場合は、露出補正を使って、明るさを調整しましょう。

シャッターは、景色を撮るようにボタンを指先で押すと、まず間違いなくブレた画像になってしまいます。 シャッターコントローラーが利用できればベストですが、ない場合は、 セルフタイマーでシャッターを切ると、シャープな画像が得られるでしょう。

なお、本格的に火星を撮影する場合は、パソコンから制御する天体用動画カメラを用いましょう。 詳しい火星の撮影方法や、火星撮影用の機材については、 惑星の撮影方法ページで紹介していますので、ご覧ください。

火星を入れた星景写真

火星の拡大撮影は、天体望遠鏡や赤道儀が必要になりますが、星空と火星なら、 デジタルカメラとレンズだけで撮影できます。

木星、土星と火星が天の川と一緒に見えたときを狙って撮影した一枚

左の低空で輝いているのが火星だ

撮影の方法は、星景写真と全く同じです。 フレーム内に火星を入れて撮影すれば、星座の中で明るく輝く火星が写り、 例年とは違う星空写真を楽しめます。 星空の撮影方法については、星景写真の撮影方法ページをご覧ください。

火星大接近と15年

15年前の2003年に火星が地球に大接近した際、 私は、口径16センチのニュートン反射望遠鏡「タカハシMT-160」で火星を観望・撮影していました。

当時、火星観望用としては、このページでもご紹介した「タカハシμ-180」や、 20センチクラスのシュミットカセグレン、 10センチクラスの屈折望遠鏡が人気で、 現在、販売されているものも、基本的な性能は変わっていません。 15年ぶりの火星大接近ですが、天体望遠鏡は、大切に使えば、長く愛用できることがわかります。

一方、デジタルカメラをはじめとした撮影デバイスは、様変わりしました。 2003年と言えば、まだフィルムカメラの新製品が発表されており、 当時、開催されていた写真・映像機器の展示会「フォト・エキスポ2003」では、 銀塩中判カメラが並べられていました。

火星の撮影でも、銀塩一眼レフカメラを使用する天文ファンもいて、 デジタル撮影といっても、コンパクトデジカメを使ったコリメート撮影が主流でした。 現在のように動画で撮影する方法も登場していましたが、 当時はホームビデオカメラやWebカメラを流用していました。

現在では、天体撮影用の動画カメラで得た動画を画像処理することにより、 詳細な惑星の写真を得られるようになりました。 2018年の火星大接近は、最新機材でどれだけ火星を詳細に捉えられるか、実験の場にもなるでしょう。 火星観望を楽しみつつ、15年のデジタル機材の発展を感じさせられるような、 火星の写真を撮影したいと考えています。

天体望遠鏡の具体例

|

ビクセン ポルタⅡ A80Mf

大人気のポルタ経緯台に、口径8センチ屈折天体望遠鏡を載せた初級者に人気があるモデル。レンズはアクロマートですが、 焦点距離が910mm(F11.4)と長いので、色収差もそれほど感じられず綺麗な像を結びます。 火星観望用としては、若干口径が小さいですが、月のクレーターや土星の環も見えるので、末永く使えると思います。 これから天体観測を初めてみようという人にお勧めのセットです。 |

|

ビクセン ポルタⅡ R130Sf

ポルタ経緯台セットの中で唯一のニュートン反射望遠鏡セット。 口径が13センチと大きいので、火星表面の主要な模様も見えるでしょう。 反射望遠鏡は光軸ズレが厄介ですが、大きな口径が魅力です。 反射望遠鏡なので色収差が全くないスッキリした像を結びます。 |