パンスターズ彗星(C/2011 L4)の撮影情報

2013年に近づく2大彗星の一つ、パンスターズ彗星(C/2011 L4)が見頃になってきました。 アイソン彗星が発見されるまでは、2013年最大の注目彗星とされていたパンスターズ彗星です。

このページでは、気になるパンスターズ彗星の見え方や観測条件を備忘録も兼ねてまとめています。 パンスターズ彗星についての新情報が入り次第、こちらのページに追加していく予定です。 可能な限り情報を集めて、話題の彗星を見逃さないようにしたいですね。

パンスターズ彗星の見え方

日本からのパンスターズ彗星の観測条件は残念ながらあまり良くなく、3月初めは地平線の下に隠れているため、見ることが出来ません。 パンスターズ彗星は3月10日に太陽に最も接近し、この前後が最も明るくなると予想されています。 この頃になると、日本でも日没後の地平線近くでようやく観測できるようになります。

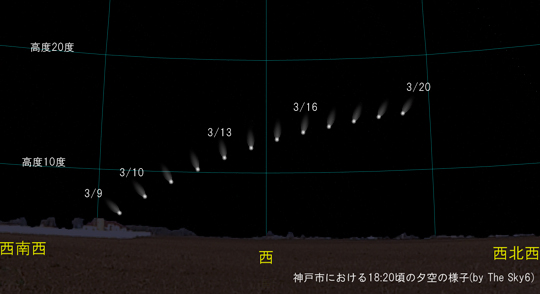

しかし太陽から近いので高度は非常に低く、薄明の残る夜空での観測を強いられます。 下図は星空シミュレーションソフト「TheSky6」を使って作成した、3月の神戸市でのパンスターズ彗星の見え方のイメージ図です。 太陽が沈んでしばらくした18:20頃の西空での見え方を示しています。

※上図の拡大画像へ

上図を見ていただくと、近日点を過ぎた後もパンスターズ彗星の高度はそれほど上がらず、 地平線に沿うように移動しているのがわかります。 比較的高度が上がり、観測しやすくなる3月中旬でも、午後18:20頃の地平線からの高度は10度程度と、観測条件はかなり厳しい見込みです。

この時期、太陽が沈む時刻は18時頃です。 太陽が西空に沈んでもしばらくは夕焼けや薄明で空が明るいため、 3月10日頃にパンスターズ彗星を観測するのは、彗星がよほど明るくない限り難しそうです。 下にこの期間の日没時刻と薄明終了時刻、それにパンスターズ彗星が沈む時刻を示します。

| 日付 | 日の入り | 天文薄明終了 | パンスターズ彗星没 | 月齢 |

| 2013/3/9 | 18:02 | 19:26 | 18:53 | 26.8 |

| 2013/3/10 | 18:03 | 19:27 | 19:01 | 27.8 |

| 2013/3/11 | 18:03 | 19:28 | 19:07 | 28.8 |

| 2013/3/12 | 18:04 | 19:28 | 19:13 | 新月 |

| 2013/3/13 | 18:05 | 19:29 | 19:18 | 1.3 |

| 2013/3/14 | 18:06 | 19:30 | 19:22 | 2.3 |

| 2013/3/15 | 18:07 | 19:31 | 19:26 | 3.3 |

| 2013/3/16 | 18:07 | 19:32 | 19:30 | 4.3 |

| 2013/3/17 | 18:08 | 19:33 | 19:33 | 5.3 |

| 2013/3/18 | 18:09 | 19:34 | 19:35 | 6.3 |

| 2013/3/19 | 18:10 | 19:34 | 19:38 | 7.3 |

| 2013/3/20 | 18:11 | 19:35 | 19:40 | 上弦 |

上の表をみると、日本の季節はこれから春に向かうため、だんだんと日没時刻が遅くなっているのがわかります。 パンスターズ彗星の沈む時刻も遅くなってはいきますが、薄明終了時刻を考えると3月20日前後になっても観測条件はそれほど改善しません。 彗星が太陽から遠ざかると、彗星自体が暗くなる可能性もあるため、早めの観測・撮影を心がけた方が良さそうです。

4月のパンスターズ彗星

3月末になると、パンスターズ彗星は明け方の北東の空でも観測できるようになります。 4月に入るとパンスターズ彗星は明け方の空で高度を上げていき、4月上旬を過ぎると薄明が始まる前の夜空で観測や撮影を楽しむことができるようになります。 彗星の明るさは3月中旬の頃に比べると暗くなりますが、真っ暗な夜空で観測できるので淡い尾も観測しやすいでしょう。

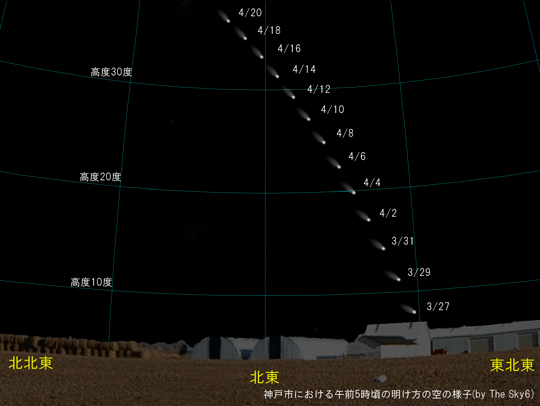

下図は4月の神戸でのパンスターズ彗星の見え方のイメージです。 太陽が昇ってくる前の午前5時頃の北東の夜空をシミュレーションしています。

※上図の拡大画像へ

上図を見ていただくと、パンスターズ彗星は明け方の空で地表高度をどんどんと上げていくのがわかります。 日の出の時間も早くなってきますが、4月10日前後になると薄明前でも地平線からの高度が15度前後になりますので、 かなり観測しやすくなるでしょう。

続いてこの時期の日の出時刻と薄明開始時刻、それにパンスターズ彗星が昇ってくる時刻と月齢を下の表に示します。

| 日付 | 日の出 | 天文薄明開始 | パンスターズ彗星出 | 月齢 |

| 2013/3/27 | 5:54 | 4:29 | 4:40 | 満月 |

| 2013/3/29 | 5:53 | 4:27 | 4:19 | 17.3 |

| 2013/3/31 | 5:48 | 4:23 | 3:58 | 19.3 |

| 2013/4/2 | 5:46 | 4:20 | 3:36 | 21.3 |

| 2013/4/4 | 5:43 | 4:16 | 3:13 | 23.3 |

| 2013/4/6 | 5:40 | 4:13 | 2:49 | 25.3 |

| 2013/4/8 | 5:38 | 4:10 | 2:24 | 27.3 |

| 2013/4/10 | 5:34 | 4:07 | 1:56 | 新月 |

| 2013/4/12 | 5:32 | 4:04 | 1:26 | 1.7 |

| 2013/4/14 | 5:30 | 4:01 | 0:50 | 3.7 |

| 2013/4/16 | 5:27 | 3:58 | 0:02 | 5.7 |

| 2013/4/18 | 5:25 | 3:55 | 23:10 | 上弦 |

パンスターズ彗星が北東の空に姿を現した頃は満月で月明かりが気になりますが、 高度を上げるにつれて月は細くなり、撮影しやすくなる4月10日頃には新月となります。 彗星自体の明るさが気になるところではありますが、月齢を考えても4月10日前後が撮影適期と言えそうです。

パンスターズ彗星の明るさ

パンスターズ彗星は、2011年6月に発見された当初は、太陽から遠かったために19等級という暗さでした。 しかし軌道計算されて太陽に0.3天文単位まで近づくことがわかると、最大の予想等級は0〜1等級と発表されました。

この後パンスターズ彗星は順調に増光し、予想光度を上回る勢いで明るくなりました。 そのため、2012年の終わり頃には最大でマイナス1等級になるだろうと予想されました。

ところが2013年に入ってから増光のペースが衰え、2月初めの時点で「最大で2〜3等級ではないか」という予想が出されています。 彗星はバーストなどを起こして突然明るくなることも多いため、明るさの予想が難しいところですが、 現在の光度予報では期待していたほどの明るさではなさそうです。

明るさが2等級となると、薄明の残る西空で淡い彗星を探し出すのは難しくなりそうです。 しかし2〜3等級と言っても、肉眼等級の明るい彗星には違いありません。 観測や撮影条件は厳しいですが、是非とも写真に収めておきたい彗星です。

パンスターズ彗星の撮影

太陽に接近した3月上旬のパンスターズ彗星の撮影には、デジタル一眼レフカメラと中望遠レンズが適しているでしょう。

また、この時期は薄明の中での撮影となるため、赤道儀は必須ではないと思われます。

明るいレンズを付けたデジタル一眼レフカメラをカメラ三脚に固定して、薄明の空で輝くパンスターズ彗星を素早く捉えましょう。

太陽に接近した3月上旬のパンスターズ彗星の撮影には、デジタル一眼レフカメラと中望遠レンズが適しているでしょう。

また、この時期は薄明の中での撮影となるため、赤道儀は必須ではないと思われます。

明るいレンズを付けたデジタル一眼レフカメラをカメラ三脚に固定して、薄明の空で輝くパンスターズ彗星を素早く捉えましょう。

また、3月13日と3月14日には、新月を過ぎたばかりの細い月がパンスターズ彗星の近くで輝いています。 焦点距離の短めの望遠レンズを使ってこの様子を上手くフレーミングすれば、印象的な写真になりそうです。

4月に入るとパンスターズ彗星は高度を上げていくので撮影しやすくなります。 薄明前の夜空で撮影できるようになるので、今度は赤道儀を使ってじっくり狙ってみたいところです。 この頃になると、彗星の尾の長さも短くなっていると考えられるため、 望遠レンズや天体望遠鏡で撮影するのが良さそうです。

また、4月5日前後には、アンドロメダ大銀河とパンスターズ彗星が接近します。 絶好のシャッターチャンスですので、ランデブーの様子を逃さず捉えたいところです。

パンスターズ彗星の撮影場所

3月のパンスターズ彗星は高度が低く、観測・撮影できる場所が地平線まで開けた場所に限られます。 特に彗星が近日点を通過した3月12日頃に撮影するには、西空が開けた場所が必要です。 夕日の見える絶景スポットなどを参考にして、パンスターズ彗星の撮影場所を探すとよいでしょう。

4月になると明け方の北東の空でも観測できるようになります。 この頃のパンスターズ彗星を条件良く観測するには、北東の方向が開けた観測場所が適しています。 こちらの場合は、日の出スポットなどが撮影場所探しの参考になるでしょう。

パンスターズ彗星の観望

パンスターズ彗星の観望には、天体望遠鏡よりも双眼鏡が適しています。

天体望遠鏡では倍率が高くなって視野が狭くなるためです。

できれば視野が広い双眼鏡を用意しておくとよいでしょう。

パンスターズ彗星の観望には、天体望遠鏡よりも双眼鏡が適しています。

天体望遠鏡では倍率が高くなって視野が狭くなるためです。

できれば視野が広い双眼鏡を用意しておくとよいでしょう。

市場では様々な双眼鏡が販売されていますが、快適な彗星観望には光学性能が優れた製品が向いています。 中には観劇用としてガリレオタイプのコンパクトな双眼鏡もありますが、 このタイプは視界が極めて狭く、彗星や星空観望には向いていません。 ダハタイプやポロタイプで、口径が4センチ前後、倍率が10倍程度、見かけ視界が50度以上ある製品がお勧めです。

高価なものは必要ありませんが、信頼のおける製品を購入しておくと末永く使えると思います。 よい双眼鏡は、パンスター彗星の観望だけでなく、秋のアイソン彗星でも活躍してくれるはずです。 詳しくは、双眼鏡の選び方のページをご覧下さい。

パンスターズ彗星とは

パンスターズ彗星は、全天自動サーベイシステムの「Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System(略 PANSTARRS)計画」で発見された新彗星です。 ハワイマウイ島のハレアカラにある口径1.8メートルのパンスターズ1望遠鏡で発見されたときは、この彗星はさそり座方向で19.4等の明るさで輝いていました。 その後、他の望遠鏡で観測した結果、彗星であることがわかり、C/2011 L4 (PANSTARRS) と名付けられました。

パンスターズ彗星が太陽に最も近づくのは、日本時間の2013年3月10日です。 そのときの太陽からの距離は約0.30天文単位、地球からの距離は約1.11天文単位になると計算されています。 なお、1天文単位は地球から太陽までの平均距離で、約1億5000万キロメートルです。

パンスターズ彗星は、放物線状の軌道で太陽に近づいており、今回接近した後は二度と戻ってこない非周期彗星だと考えられています

ついに見えたパンスターズ彗星

パンスターズ彗星が近日点を通過した3月10日前後から、日本各地でパンスターズ彗星が見えたという報告が相次ぎました。 3月11日には、私自身も西空に輝くパンスターズ彗星の姿を確認することができました。

下の写真は、3月14日に撮影したパンスターズ彗星の姿です。 山なみの上でパンスターズ彗星が輝いています。まだ夕焼けの明かりが残った西空ですが、尾の様子もよくわかります。

パンスターズ彗星はこれから徐々に暗くなる予想ですが、4月に入れば明け方の空で高度を上げていくので見やすくなります。 4月末には周極星となるので、一晩中観望することができるようになります。 この頃になると明るさは7等級と暗くなっている予想ですが、5月の大型連休を使って観測してみても楽しいのではないでしょうか。