タカハシ ε-180ED 天体望遠鏡の使用感と光軸調整

タカハシ ε-180EDは、口径180mmの天体望遠鏡です。 F値(口径比)が2.8と望遠レンズ並みに明るく、広視野が得られるため、淡く広がった星雲の撮影に適した望遠鏡です。 私は、タカハシ ε-180ED望遠鏡を、2007年から天体撮影に愛用しています。 明るいため、光軸ズレに大変シビアですが、シャープな星像が魅力の望遠鏡です。

タカハシε-180EDの概要

タカハシε-180EDは、高橋製作所が製作している反射式天体望遠鏡の一つで、 写真撮影時の性能を追求したモデル(アストログラフ)です。

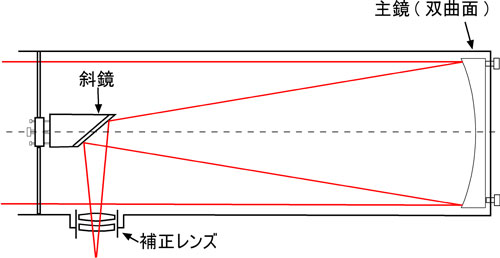

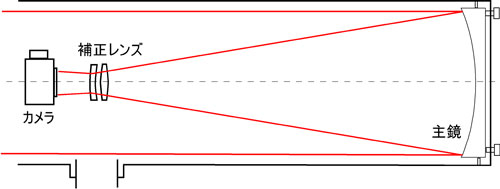

ε-180EDは、ニュートン式反射に補正レンズを加えた光学系(下記)ですが、 球面収差をより減らすため、主鏡にはニュートン式の放物面鏡ではなく、双曲面鏡が用いられています。

ε-180EDの補正レンズには、従来モデルの4群4枚構成とは異なり、 2群2枚構成で、凸レンズにEDレンズが採用された新設計のものが使用されています。 新設計のデジタル対応補正レンズは、デジタルカメラの撮像素子からの光が再反射するのを防ぐため、 カメラ側のレンズ面が緩やかな凸面になっています。

1984年にε-200が発売開始されて以来、高橋製作所はラインナップを広げ、口径の異なる望遠鏡をεシリーズとして販売していましたが、 イメージサークルの広い屈折望遠鏡に人気が集まり、惜しくも一旦生産終了になりました。 しかし、デジタルカメラと共にεシリーズが再注目され、新しいε鏡筒の生産が始まりました。

タカハシε-180EDは、デジタル時代になってから登場した機種で、2005年夏に発売が開始されました。 イメージサークルは44mmと、ε-160等に比べて若干狭くなりましたが、 光学系の明るさはF2.8を達成し、歴代のイプシロン望遠鏡の中でも最も明るくなっています。

天体望遠鏡の外観は、ニュートン反射望遠鏡と似ていますが、口径が大きい割に鏡筒長が短いため、ずんくりした印象を受けます。 イプシロンカラーのイエローと相まって、部屋に立てて置いていると天体望遠鏡に見えないほどです。 なお、2011年11月に鏡筒の素材にカーボンが使われた、黒色のε-180EDCが限定生産されました。

ε-180EDの斜鏡には、ニュートン式と同じく平面鏡が用いられているので、 光軸合わせは他の複合光学系と比べて容易ですが、口径比が2.8と非常に明るいので、 僅かな光軸ズレに敏感な鏡筒です。 ニュートン反射と同じ光軸調整機構が設けられているので、 反射望遠鏡の調整に慣れた人には、光軸調整のイメージがし易いのがせめてもの救いでしょう。

鏡筒のバランス

天体写真撮影での追尾エラーを少なくするには、鏡筒バンドの間隔をなるべく広くして、 鏡筒を支持するのが理想です。 しかし、ε-180ED望遠鏡は鏡筒長が短く、鏡筒の後ろ側にもファインダー台座があるため、 鏡筒バンドを締める幅に余裕がありません。

さらに、接眼部分に重いデジタルカメラを取り付けると、鏡筒の前側が極端に重くなってしまい、 赤緯側のバランスが取れないことがあります。 メーカーはバランス対策のため、支持幅が異なる2種類の鏡筒バンド用マッチプレートを販売しています。

純正バンドを使用していた頃は、幅広プレートを自作して、 なるべく広い間隔で鏡筒を支持できるようにしていました。 しかし、支持間隔を広げ、ガイド鏡を上に載せられるようにカメラを下向きに取り付けると、 前後のバランスが崩れてしまいました。

バランス対策として、プレートの後部分を伸ばして、小さなウェイトを取り付けられるようにしました。 バランスウェイトは、前後にスライドできるようにしたので、 カメラの重さが変わっても、正確に鏡筒回り(赤緯方向)のバランスを取ることが出来ました。

ε-180EDを使用しはじめた頃は、純正バンドしか選択肢がありませんでしたが、 現在では、三基光学館やK-ASTECから、ε-180ED専用のバンドが販売されています。 支持幅を広げるため、後側のファインダー台座を取り外してから取り付けるバンドセットも登場し、 いくつかのタイプが販売されるようになりました。

私は、2014年にK-Astec製のイプシロン180用バンドを購入し、 上の写真のように、鏡筒の後ろ側のファインダー台座を外して、望遠鏡を固定しています。

K-Astec製のバンドは真円度が高いので、タカハシ純正バンドよりもしっかりと鏡筒を固定できるようになりましたが、 締め付け過ぎると、鏡筒が歪み、光軸がずれるように感じています。 メーカーに確認したところ、鏡筒は真円ではないため、 こうした真円バンドを使用することによる圧迫の影響が考えられるというお話でした。

ε-180EDの接眼部とピント合わせ

タカハシε-180EDには、ドロチューブを前後に動かして合わせる、 ラック&ピニオン方式のピント合わせ装置が付けられています。

ドロチューブの支持には、滑り支持方法が採用されています。 接眼部を鏡筒から取り外してみると、ドロチューブ外筒の下側に2つの金属の研磨面、 上にデルリンの平棒が設置され、3方向から支持されているのがわかります。

ドロチューブの動きは、購入当初は大変スムーズで、ガタも感じられませんでしたが、 使用するにつれて動きが悪くなり、ガタも若干ですが大きくなったように感じています。 ドロチューブと接触する部分のグリスが劣化したためだと考えられます。

タカハシε-180EDの接眼部には、接眼部を回転させるためのレボルビング装置が取り付けられています。 レボルビング装置は、デジカメを取り付けたとき、写野を回転できるので便利ですが、 光軸を正確に合わせた後にレボルビングすると、若干ですが光軸(接眼部の直交)がずれてしまいました。 一度光軸をあわせた後は、触らない方が良さそうに思います。

ε180は、F値が2.8と非常に明るい光学系のため、ピント合わせはシビアです。 メーカーの取扱説明書には、ピントは、50μm(0.05mm)の精度で合わせるように書かれていますが、 冷却CCDカメラを使用するときは、もう少し細かく合わせる必要があると感じています。

ε-180の接眼部に取り付けられた合焦ハンドルは、1回転させると、約25mmドロチューブが前後します。 0.05mmの精度でドロチューブを動かしていこうと思えば、 約0.72度という角度でハンドルを操作させればならず、現実的ではありません。 そこで、接眼部の合焦ノブにMEF-1という減速装置を取り付け、ピントを合わせています。

MEF-1は、1:10の減速装置が内蔵された微動ハンドルで便利なのですが、 重い冷却CCDカメラを取り付けて、力のかかる方向によっては、微動装置が空回りする欠点があります。 現在は、減速率を1:7に下げた、MEF-3という減速微動装置が、タカハシから発売されています。

私は、接眼部に取り付けたピントゲージの数値を目安にピントを合わせていますが、 ε-180EDユーザーには、フランジ型の電動フォーカサー「β-SGR」が人気です。 β-SGRは、タカハシが2010年4月に発売開始したセミオート電動フォーカサーで、ダイイチ株式会社が製造しています。

β-SGRは、フランジの大きさで2種類に分けられており、ε-180用は「β-SGR FL150」です。 フランジ径が大きく、汎用性もあるβ-SGR FL180と異なり、FL150はε-180ED専用ですが、 パソコン画面上でピントを追い込むことが出来ます。

なお、β-SGRを動作させるにはパソコンが必要です。 セミオートフォーカス動作をさせるには、β-SGRだけでなく、デジタルカメラもパソコンに接続し、 パソコンからシャッター動作する必要があります。

タカハシε-180EDの主鏡セル

ε-180EDに限らず、反射望遠鏡の主鏡は、自重で歪んだり、 温度変化や望遠鏡の向きによって変形するため、主鏡を収めるセルは重要な役目を担っています。

一般的に、主鏡が動かないようにきつく固定すると、ミラーが歪み、星像が悪くなってしまうため、 緩めに取り付けることが推奨されています。 しかし、ε-180EDのような撮影用望遠鏡の場合は、撮影中にミラーが動くと星が流れて写ってしまいます。

相反する問題に対処するため、ε-180EDの主鏡セルは、このクラスの望遠鏡にしては凝った構造をしています。 主鏡を置く底面には、コルクが貼られたミラー支持用のパッドが3箇所置かれ、 ミラーに歪みが出ないよう工夫されています。

また、主鏡の側面には、6箇所の側面支持パッドが設けられています。 主鏡の表側は、内側にコルクが貼られた、主鏡押さえリングでミラーを固定します。 主鏡の押さえリングは、主鏡の固定の他に、ミラーの最端部分のケラレを防ぐので、 輝星のゴーストがスッキリ丸く仕上がり、天体写真を綺麗に仕上げるという点でも有効に働いています。

立派な主鏡セルですが、各固定ネジの締め付けが強すぎると、ミラーは歪んでしまいます。 とは言っても、昔の天文書籍で紹介されているように、 「セルを振って、カタカタ音がする程度の締め付けがよい」では、ε-180EDの用途を考えると、緩すぎると感じています。

個人的に、主鏡セルに入ったミラーを裏側の窓からゴム手袋で触り、 回転方向にミラーを動かそうと力を入れると、抵抗を感じながらミラーが少し動く程度が、 締め付け度合いとして、ちょうど良いと思っています。

ミラーが圧迫されているかの判断は、ε-180EDにアイピースを取り付けて、 恒星を観察してみるとよいでしょう。 ミラーが圧迫されているときは、焦点内外像の同心円が歪みますので、容易に判断できます。 なお、恒星像を確認するときは、望遠鏡を外気に十分馴染ませてから実施しましょう。

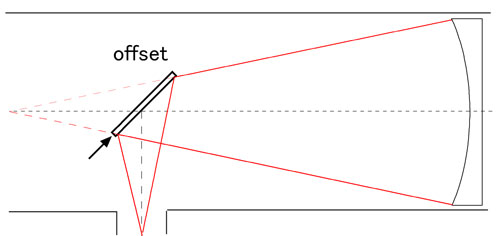

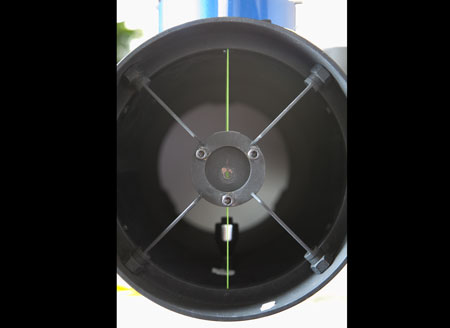

オフセットされた斜鏡

ε-180ED鏡筒を開口部から覗き込むと、斜鏡が接眼部と反対側にずらして取り付けられているに気づきます。 これは、主に写真撮影用のF値の明るいニュートン反射望遠鏡で採用されている方式で、 斜鏡のオフセットと呼ばれています。

ニュートン反射望遠鏡の光路図を書くとわかりやすいですが、斜鏡は斜めに取り付けられているため、 接眼部の奥側に行くほど主鏡に近くなります。 近くなるということは、主鏡の光束が太いということで、逆に斜鏡の手前部分は光束が細くなります。 主鏡からの光をもれなく接眼部に導くには、この光束が太い部分を見込んで、大きめの斜鏡を取り付ける必要があります。

F値の暗い鏡筒なら、主鏡が作り出す光束が細いので、オフセットしなくてもそれほど問題になりませんが、 ε-180EDのように、明るい鏡筒の場合は、光束が太いので支障が出てきます。

そこで、このような天体望遠鏡では、接眼部の反対側、斜め奥方向に斜鏡をずらして取り付けています。 このように斜鏡をずらして取り付けることを、「斜鏡のオフセット取り付け」と呼んでいます。 これにより、撮影画像の左右の光量がほぼ均等になります。

ε-180EDの斜鏡のセンターマークは、中心から約7.8ミリ外れた点に打たれています。 斜鏡を取り付けるスパイダーには、鏡筒の中心から約5.5mm偏心した位置に、引きネジの穴が開けられています。

ε-180EDの光軸調整機能

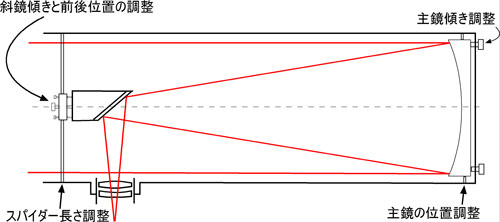

他の反射望遠鏡と同様に、タカハシε-180EDには、 主鏡と斜鏡の傾きと位置を調整するための光軸調整機構が取り付けられています。

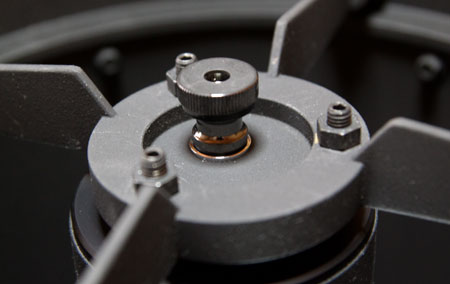

斜鏡の光軸調整装置には、中央に引きネジ1本、その周りに3本の押しネジが取り付けられています。 一般的なニュートン反射望遠鏡と同じ構造ですが、 押しネジには、簡単には光軸がずれないよう(触れないよう)に、 ロックネジが付けられています。

主鏡セルの光軸調整装置は、従来からある親子ネジタイプで、120度間隔で3箇所設けられています。 親子ネジは、押しネジの中心に穴が開いていて、その中心に引きネジが通っています。 位置が決まったら、親ネジに取り付けられているロックナットを締め、光軸がずれないように固定します。

主鏡セルの側面には、ラジアル方向(光軸と垂直方向)の位置決めのためのイモネジがねじ込まれています。 イモネジの位置は、親子ネジのちょうど外側です。

鏡筒のトップリングには、斜鏡を吊るスパイダーが取り付けられています。 スパイダーには厚みのある羽形状の製品が採用されており、 トップリングの外側から、ネジで引っ張り固定されています。 鏡筒内側のロックネジを緩めると、スパイダーの長さを調整することが出来ます。

タカハシε-180ED望遠鏡は、以前所有していたε-160望遠鏡に比べ、光軸がずれにくい構造をしています。 ε-160のスパイダーは、鏡筒の薄い筒部分に固定されていましたが、ε-180EDではトップリングに固定されています。

トップリングで補強されたこともあり、ε-180ED鏡筒はたわみやねじれに強く、 少しの振動では、光軸がずれにくくなっています。 実際、車でε-180EDを郊外まで運んで撮影を行っていますが、 振動対策を施していることもあり、光軸が大きくずれたことはありません。

しかし、タカハシε-180EDは、ε-160と比べ、F値が一段と明るくなっているので、 光軸がずれていると星像が著しく悪化すると感じています。 光軸調整アイピースで確認したときは光軸に問題ないように見えても、撮影すると光軸が若干ずれているのに気づくことがあります。 そのため、最終的に、光軸調整した後に星像をチェックしたり、 デジタル一眼レフカメラでテスト撮影したりして、光軸の良否を判断するようにしています。

主鏡と補正レンズ

ε-180EDの斜鏡は平面鏡ですので、主鏡の中心が光軸となります。 補正レンズの光軸は、この主鏡の中心とあわせることが大切です。

斜鏡を取り外し、補正レンズを主鏡の光軸上に置くと、下記のような光路図になります。 主鏡の中心軸と補正レンズ、カメラのセンサーの中心や傾きが一致していれば、 光軸が合っていることになります。

上記のような撮影光学系は、プライムフォーカス光学系と呼ばれ、 一部の撮影専用の反射望遠鏡(セレストロンのRASA11など)で実際に採用されています。

しかし、この方式ではカメラが光路を遮るため、斜鏡で主鏡で集めた光を90度曲げて、筒外に出すのが一般的です。 斜鏡を取り付けると、鏡筒の扱いはしやすくなりますが、 斜鏡は自由に位置を変えられるため、光軸合わせが難しくなります。

ところで、ε-180EDの光軸調整は、補正レンズを外して実施しますが、 もし補正レンズに芯ズレがある場合は、主鏡と斜鏡の位置が合っていても光軸が合いません。 いくら調整しても合わないときは、一度、補正レンズを付けて、光軸をチェックしてみましょう。

ε-180ED 光軸調整のポイント

ε-180EDに入った光は、主鏡で集められ、斜鏡で曲げられて、補正レンズに入ってきます。 周辺まで均一な星像を得るためには、光軸をしっかりと合わせ、 レンズに入射する光の光路長が、同じ長さにならなければならないと感じています。

この条件を実現するには、鏡筒が設計どおりに製作されていることが、まず重要だと思います。 元々ずれている個体の場合は、説明書の手順に従って光軸調整を行なっても、光軸が合いません。 私のε-180の場合、トップリングの位置がはじめからずれていて、気づくまで苦労しました。 どうしても光軸が合わないときは、鏡筒自体を疑ってみる必要があると感じています。

私が光軸調整時にチェックしているポイントを列記しました。

1.スパイダーの中心は鏡筒の中心軸と一致しているか

2.接眼部は鏡筒の軸に対して垂直に取り付けられているか

3.斜鏡は接眼部に正しく向いていて、中心軸とセンターマークが一致しているか

4.主鏡の位置や傾きが合っているか

5.斜鏡が斜めに傾いていないか

1と2については、光軸がずれたのは洗浄後や最近のことで、 ε-180ED購入後、一度も調整したことがなければ、調整する必要はありません。 実際、むやみにスパイダーには触らない方がよいと思います。 したがって、通常ならε-180EDの光軸調整のポイントは、3〜5になりますが、 以下では、それぞれの項目の確認・調整方法について、詳しくご紹介しています。

光軸調整方法:スパイダーの調整

ε-180EDに限らず、ニュートン反射の光軸調整で、スパイダーを調整するのは、 それ以外に方法が考えられない時に限った方が良いと思います。 実際、私もスパイダーをむやみに動かしてしまって、 いつまで経っても光軸が合わなかった苦い思い出があります。

スパイダーの確認では、スパイダーの中心が鏡筒の中心と一致しているかをチェックしましょう。 ε-180EDの場合は、スパイダーのセンターが分かり辛いのですが、 スパイダーの脚の長さや、スパイダーロックネジの山の数が目安になると思います。

スパイダーの中心がどうしてもわかりづらい場合は、下写真のように鏡筒からトップリングごと外して、 固定ネジの穴から糸を張ると、スパイダーの中心がわかりやすいです。

ところで、タカハシの光軸調整の説明書には、ドロチューブに付いている部品を外し、 主鏡に写っている斜鏡の側面の幅を比べ、幅がずれているときは、スパイダーを調整しましょうと書かれています。

光軸が合ったときは、確かに側面の幅は均等に見えます。 しかし、光軸調整の途中段階では、斜鏡が上や下に傾いたりしているため、側面が不均等に見えている場合があります。 スパイダーの長さには問題がないのに、スパイダーを触ってしまうと光軸が合わなくなってしまうので、 この点に注意して確認するようにしましょう。

参考:トップリングのズレ

ε-180EDのスパイダーは、トップリングに固定されています。 トップリングは、6箇所のネジで鏡筒本体に固定されていますが、 トップリングの2つネジの一直線上に、スパイダーの中心と、斜鏡の穴が位置しています。

トップリングを鏡筒に取り付けたときに、上下2つのネジと接眼部の中心軸が、同一直線上になるのが理想です。 大きくずれていると、スパイダーの中心が合っていても、斜鏡の中心やオフセットの距離が若干ずれてしまいます。

目視でズレが確認できた場合は、水平な場所に望遠鏡を置いて、 接眼部中心から錘を吊るして位置を確認してみましょう。 ちなみに、私の鏡筒の場合は、トップリングの位置が大きくずれていたため、自分で再調整しました。

光軸調整方法:接眼部の確認

ε-180EDには接眼部の傾きを調整できる機能はなく、工場出荷時に許容範囲内に調整されていると考えられます。 しかし実際は、私の機器を含めて、若干傾きがずれていることもあるようです。

接眼部の傾きの確認は、斜鏡と主鏡を外してから行います。 一連の作業の流れは以下の通りです。

1.斜鏡と主鏡を外した鏡筒を水平な場所に置く(水準器で確認)

2.斜鏡の穴から錘が付いた糸を通す(建築用の下げ振りを使用)

3.錘の先が鏡筒の中心に位置していることを確認(同心円を書いたプレートを下に設置)

4.接眼部にレーザーコリメーターを挿し込み、糸に当たった光の位置を確認

5.左右にずれている場合は、接眼部の傾きを調整する

接眼部の傾斜ズレが認められた場合、ごく薄い板を入れると傾きが変わると思います。 私のε-180EDの場合、接眼部の上側に厚さ0.3ミリのアルミ板を入れています。

接眼部の傾き調整は、光軸をいくら合わせて合わないときに、はじめて疑い始める部分かもしれません。 ですので、最初から調整は必要ではありませんが、星像に影響を与える部分ですので、 斜鏡を外したときにチェックしておくと安心だと思います。

接眼部が鏡筒に対して若干斜めに取り付けられていても、 スパイダー、斜鏡と主鏡を調整すれば、光軸を合わせることは可能です。 しかし実際には、ε-180EDは補正レンズで主鏡の焦点を短くしているためか、なかなか上手くいきません。 もしほかに良い方法が見つかれば、ご紹介したいと思います。

なお、この方法では、接眼部の鏡筒方向の傾きは確認できません。 鏡筒方向の誤差を調べる際は、透明な定規を鏡筒先から挿入し、レーザー光の当たる位置を測って比較すればよいでしょう。

※接眼部を調整すると、トップリングの位置も調整が必要な場合があります。

光軸調整方法:斜鏡の調整

斜鏡は自由に動かすことができる反面、調整に時間がかかる存在です。 特に斜鏡の傾き(接眼部側の2本のネジ)と回転は、交互に少しずつ動かして、慎重に調整していきましょう。

斜鏡の調整のポイントとしては、以下の通りです。

1.斜鏡の前後位置が合っているか

2.斜鏡の回転方向の確認

3.斜鏡の傾き調整

4.斜鏡の微調整

1.斜鏡の前後位置の確認

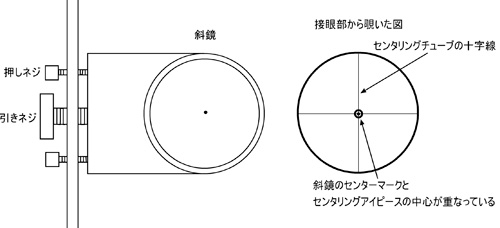

光軸調整に入る前に、タカハシの光軸調整ツールを使用する場合は、 センタリングチューブの十字線が鏡筒に対して平行、垂直になるように調整しておきましょう。

ε-180EDの斜鏡にはセンターマークが打たれているので、 それを目安に斜鏡の前後位置を調整しましょう。

光軸調整アイピースを覗くと、十字線の向こうに斜鏡が見えるはずです。 その向こうに斜鏡のセンターマークが見えるはずですから、十字線の交点とセンターマークの位置が、 一致しているかどうかを確認します(前後方向を確認します)。

交点とセンターマークが鏡筒の鏡筒と平行方向にずれている場合は、 斜鏡の前後の位置を以下のように調整します。

斜鏡が主鏡側に寄ってしまっている場合

→押しネジ3本を緩めて、引きネジを締めることで、 斜鏡の位置を筒先へと移動させます。

逆に斜鏡が筒先側にある場合

→引きネジを緩め、押しネジ3本を締めて、斜鏡全体を主鏡側へと動かします。

斜鏡のセンターマークは見づらいので、光軸調整アイピースを外したり付けたりして 目の焦点を動かして確認します。 どうしても分からないときは、斜鏡の後ろに紙を置いたり、主鏡を一旦外すとすぐに見つかります。

2.斜鏡の回転方向の確認

次に斜鏡の回転方向のずれを調整します。 斜鏡をよく見ると、斜鏡に映った主鏡のセンターマークが見えるはずです。

主鏡のセンターマークをマークを光軸調整アイピースに張ってある、鏡筒と平行の線に沿うように斜鏡を回転します。 これで、斜鏡の前後位置と、回転方向の向きはおおよそ合いましたので、引きネジを締めて仮止めしておきます。

一旦、光軸調整アイピースを接眼部から外して、肉眼で斜鏡の位置を確認します。 斜鏡が視野内で上や下に寄りすぎていないか、また、斜鏡に映った主鏡が上や下に寄っていないかを確認しておきます。

3.斜鏡の傾き調整

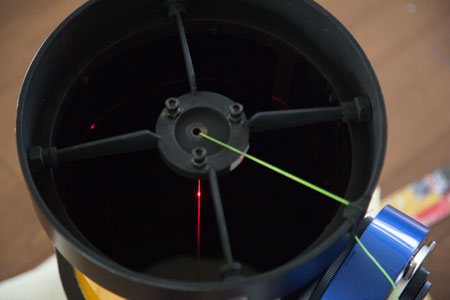

次に斜鏡の傾きを調整します。 斜鏡の傾きは、レーザーコリメーターを使って合わせると、わかりやすいと思います。

センタリングアイピースを外して、接眼部にレーザーコリメーターを取り付けてレーザーを照射します。 接眼部からレーザーを照射すると、光が斜鏡で折り曲げられて、主鏡の上に赤いドットを生みだします。 この主鏡上のレーザーの点が、主鏡のセンターマークの中心に来ているかを確認します。

レーザーの点がずれている場合には、斜鏡に付けられている押しネジを使って、斜鏡の傾きを調整します。 レーザー光が主鏡のセンターに当たるようになったら、 今度はレーザーコリメーターを取り外して、センタリングアイピースを取り付けます。 センタリングアイピース越しに、主鏡のセンターがセンタリングアイピースの中心に来ているかを確認します。

この時、斜鏡に映る主鏡が上や下に寄っている場合は、斜鏡の引きネジを緩めて斜鏡の傾きを回転します。 回転すると斜鏡の傾きがずれるので、またレーザーを取り付けて斜鏡の傾きを調整します。 これを何度か繰り返して、斜鏡の傾きと回転を調整します。

レーザーコリメーターの代わりに、光軸調整アイピースを使っても同じ作業が可能ですが、 レーザー光を使う方が感覚的にわかりやすいと思います。

4.斜鏡の微調整

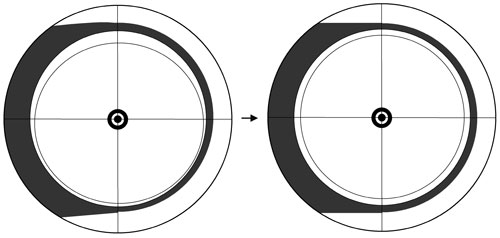

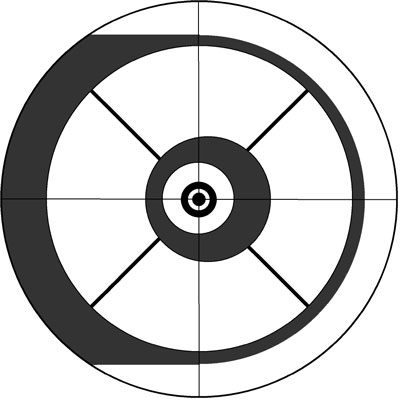

上記の調整を終えると、ほぼ斜鏡の光軸は合った状態になりますが、 タカハシのセンタリングアイピース越しに斜鏡を見ると、 斜鏡の外側と、斜鏡に映った主鏡の外側の輪郭が、微妙にずれていることがあります。

これは、斜鏡の回転がずれていることを示していますので、回転方向の微調整を行ないましょう。 なお、タカハシのセンタリングチューブを付けていると、主鏡の外側の輪郭はわかりづらいので、 外して行うとよいでしょう。

例えば、下左図のように主鏡の輪郭がずれている場合、斜鏡を上向きに回転させた後、

斜鏡の調整ネジを使って、斜鏡の傾きを調整しましょう。

上手く調整できれば、斜鏡と主鏡の輪郭が同心円に見えるはずです。

※下図はわかりやすいようにスパイダーや主鏡の像を省いています

3番の傾き調整も同様ですが、斜鏡の傾きと回転は連動しているので、 一方を調整したら他方も動かさないといけません。 両方の調整を繰り返して、追い込んでいくイメージです。

参考:同心円を使った斜鏡の調整

光軸が大きくずれている場合は、主鏡を一旦外し、 斜鏡だけを先に調整した方が、手早く調整できることがあります。 以下、私の実施している方法をご紹介します。

まず、厚紙に同心円を描きます。

私は主鏡の上に厚紙を載せて調整するので、下画像のように、

プリンターで同心円を描いて、サークルカッターで円形に切り抜いています。

※下の厚紙は過去の様子です。現在は同心円の中心に大き目の穴を開け、

センターマークが見えるようにしたものを使用しています。

同心円の中心には、レーザー光が通る小さな穴を開け、主鏡の中心と一致するように載せます。 テープでセルに軽く固定しておくとよいでしょう。 その後、同心円がずれないように、主鏡を鏡筒に取り付けます。 なお、私は赤道儀に載せて、鏡筒を上向きにして調整しています。

光軸調整ツールとレーザーを使って、前項目で行なった斜鏡の調整を行ないます。 そして、斜鏡に映った同心円を参考にして、回転方向と傾きの微調整を行い、 斜鏡の向きと傾きを追い込んでいきます。 つまり、4番の調整を行い易くするために、この同心円を使った方法を採用しています。

ところで、主鏡に同心円の板を取りつける代わりに、同心円を描いたプレートを鏡筒の後部に貼って、 調整を行なう方法もありますが、主鏡からプレートの距離が遠くなるので、 斜鏡の傾きが若干ずれると感じています。 ε-180はF値が明るくシビアなので、主鏡とほぼ同じ位置に同心円を置いて調整する方が、 正確に光軸を合わせられると思います。

光軸調整方法:主鏡の調整

主鏡の調整は、主鏡のセンターマークが、光軸調整アイピースの中心と一致しているかどうかで判断します。 光軸調整アイピースを覗いて、マークが重なっていれば問題ありません。 もしずれている場合は、主鏡セルに付いている光軸調整ネジを使って作業を行います。

主鏡の調整作業は、反射光が確認できるタイプのレーザーコリメーターでも行うことができます。 レーザーコリメーターを使う場合は、主鏡に当たって戻ってきたレーザーが、 レーザーの照射点にしっかりと戻るように調整します。

主鏡の光軸調整ネジは、ある点だけ強く締めると主鏡セルが歪んでしまうので、 1点を締めたら、残りの2点を緩めることをお勧めします。 また、鏡筒を横向きで調整すると、セルが浮いてしまうことがあります。 私は赤道儀に取り付け、撮影時と同じように、筒を上に向けて調整しています。

なお、ε-180EDはセンタリング方向も、ある程度ですが、調整できるようになっています。 主鏡を外して斜鏡と鏡筒中心を調整した場合は、傾き調整の前に、 レーザー光が主鏡のセンターに当たっているか確認しましょう。 大きくずれている場合は、調整ネジを使って、センタリングも調整しておくと安心です。

光軸調整完了

光軸が合っていると、以下のように見えます。

斜鏡のセンターマークと光軸調整ツールの十字線の交点が一致している

斜鏡の外側がドロチューブの側面と同心円になっている

主鏡のセンターマークと光軸調整ツールの十字線交点が重なっている

主鏡に写った斜鏡の側面が上下で同じ幅になっている(眼を上下に振って確認)

光軸調整の最終チェック

ε180ED望遠鏡は、F値が2.8と非常に明るいため、僅かな光軸ズレにも敏感です。 上記の光軸調整作業を丁寧に行っても、撮影すると、周辺星像が不均一になることがあります。 この僅かなズレは、タカハシから販売されている光軸調整ツールでは確認できないほどなので、 これが原因でε180EDの光軸調整に悩むことも少なくありません。

光軸の良否を確認する方法の一つに、フラットフレームの周辺減光の様子を目安にする方法もあります。 しかし、私の鏡筒の場合、周辺減光が完全に均等になるときよりも、僅かにずれた方が星像が良好のようです。 フラットフレームの撮り方にもよると思いますが、やはり実写で調整する他ないと感じています。

最終的に、実写星像を見ながら、斜鏡と主鏡の微調整を繰り返して、光軸を調整しています。 この微調整を行うと、ほぼ画面全面でシャープな像が得られます。

撮影方向によっては、接眼部のスケアリングがずれたり、 鏡筒自体が撓んで画面の一部の端で星像が崩れることがありますが、 この点については、どうしようもありませんので妥協しています。

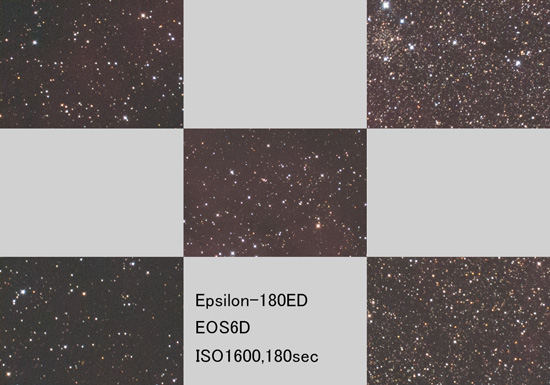

以下に、光軸調整後のε-180EDと、35ミリフルサイズデジタルカメラで撮影した、

天体写真のピクセル等倍画像を掲載しました。

星像チェックのご参考にしていただければ幸いです。

※下の画像をクリックすると大きな画面が開きます。

ε180ピクセル等倍の星像

撮影機材:タカハシε-180ED、キヤノンEOS6D

Autocollimatorを使った光軸調整

ε-180EDの光軸調整は、上記のように光軸調整ツールで調整した後、実写によって光軸の良否を判断してきました。

ε-180EDの光軸調整は、上記のように光軸調整ツールで調整した後、実写によって光軸の良否を判断してきました。

しかしこの方法では、夜晴れて星が見えていないと調整できませんし、 調整の度にε-180望遠鏡を赤道儀に載せたり下ろしたりするので手間がかかります。 そこで、Autocollimator(オートコリメーター)を購入して調整することにしました。

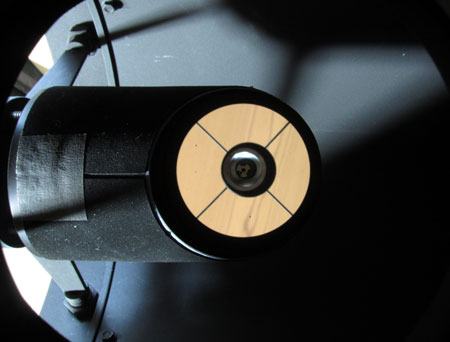

Autocollimatorとは、タカハシのセンタリングアイピースのような形状をしている光軸調整アイピースで、 アイピースの裏側が鏡になっています(右写真参照)。

商品名から想像すると、まるでツールが自動で光軸調整をしてくれそうな雰囲気ですが、 残念ながらそんな機能は全くなく、自分で調整する必要があります。 しかしAutocollimatorの裏側が鏡になっているので、その鏡に当たった光が望遠鏡の光路間を何度も往復し、 それの反射像を確認して光軸を合わせるので、より正確に光軸を合わせられるようになっています。

使い方自体は簡単で、接眼部にAutocollimatorを差し込んで覗くだけです。 ただ、主鏡マークが目立たないと反射してきた像が見づらいので、目立つ主鏡マークに変更しておく方がよいでしょう。 私の使っているのは、CatsEyeのAutocollimatorですが、このメーカーからは蛍光色の主鏡マークが提供されています。

Autocollimatorを使用すると、僅かな光軸の誤差でもわかります。 私の望遠鏡を例にすると、主鏡に貼ってある黄色いセンターマークが4重に見えますので、 それが全て重なるように、斜鏡や主鏡の傾きを調整します。

>

>

オートコリメーターの様子。主鏡のマークが若干ずれているのがわかる

しかしこの調整が微妙な量ですので、慎重に行わないと、せっかく合わした光軸を大きくずらしてしまうことにもなりかねません。 元々ε180望遠鏡の光軸調整機能(斜鏡の傾き調整ネジ等)は、 それほど細かい動きができるようには作られていませんので、 少しネジを回しただけでも、Autocollimatorの中ではマークが視界から外れるほど光軸がずれてしまいます。 ですので、完璧な調整は諦め、主鏡のマークがほぼ一致したところでよしとしています。

なお、私の使っているのはCatseyeのAutocollimatorですが、これは2インチモデルのみとなっています。

ですので、ε180に標準で付属する接眼アダプターには差し込めません。

なお、私の使っているのはCatseyeのAutocollimatorですが、これは2インチモデルのみとなっています。

ですので、ε180に標準で付属する接眼アダプターには差し込めません。

以前は、オートコリメーターを接眼部に手で押しつけて使っていましたが、 ほしぞら工房さんに、光軸調整用の2インチホルダー(右上写真)を作ってもらって以来、 快適に使用できるようになりました。

ε-180用のツールをご検討でしたら、Astrosystems社から1.25インチモデルが発売されています。

タカハシの光軸調整ツールも便利ですが、是非日本の望遠鏡メーカーからも、

明るい望遠鏡の光軸調整用にAutocollimatorを発売して欲しいものです。

ところでAutocollimatorの効果的な使い方については、海外のフォーラムを中心にしていろいろと議論されているようです。 私もまだまだ勉強不足なので、Autocollimatorを使いこなしていると言うにはほど遠いですが、 Autocollimatorを覗いたときの視界の様子を、 オートコリメーターの使い方ページにまとめました。 この記事が何かの参考になれば幸いです。

ε-180EDはシビアな鏡筒

ε-180EDが発売されたのは2005年です。 当時、F値の明るい反射鏡筒が注目されていたこともあり、 護摩壇天体写真友の会のメンバーの一人が、発売後すぐにε-180EDを購入しましたが、 光軸不良に悩まれていました。

何度かメーカーにも調整に出されたようですが、結局、満足する星像は得られず、 そのことも切っ掛けになったのか、直焦点撮影を辞めてしまわれました。 ほぼ同時期にε-180EDを購入した方もε-180EDを手放し、FSQ106EDに乗り換えました。

2005年頃のデジタル撮影機材のセンサーサイズは小さく、 APS-Cやフォーサーズサイズの撮像素子が採用されたデジカメでの撮影が主流でした。 それでも満足する星像が得られなかったのですから、 現在の製造技術や、光軸調整の知識を持ってしても、35ミリフルサイズ全面となれば、 調整がなかなか難しいことが想像できます。

2005年に高橋製作所がイプシロンの再生産を開始した際、 反射望遠鏡で最も明るい口径比「f/2.8」は、大きなニュースになりましたが、 ユーザーが楽しく天体撮影に使用するには、少々シビアな光学系に感じています。 また、短径80ミリという大きな斜鏡の影響で中央遮蔽が大きいのも、 解像度の点からは、マイナスに働いていると感じています。

上記のことを考えると、イプシロンシリーズの明るさは、ε-160のF3.3から、 ε-200のF4程度が、デジタル撮影で使いやすいと思います。 2013年に発売開始されたε-130Dは、F3.3ですので、ε-180に比べて光軸調整もし易く、 天体撮影を楽しめる鏡筒ではないでしょうか。

歴代のイプシロンシリーズのスペック表

| 鏡筒名 | 生産開始年 | 口径 | 焦点距離 | 口径比 | 重さ |

| ε-130 | 1984年 | 130mm | 430mm | 3.3 | 5.5kg |

| ε-130D | 2013年 | 130mm | 430mm | 3.3 | 4.9kg |

| ε-160 | 1984年 | 160mm | 530mm | 3.3 | 7.6kg |

| ε-160ED | 2020年 | 160mm | 530mm | 3.3 | 6.9kg |

| ε-180ED | 2005年 | 180mm | 500mm | 2.8 | 10.7kg |

| ε-200 | 1984年 | 200mm | 800mm | 4.0 | 13.5kg |

| ε-210C | 1993年 | 210mm | 628mm | 3.0 | 10.4kg |

| ε-210 | 1996年 | 210mm | 628mm | 3.0 | 15.3kg |

| ε-250 | 1987年 | 250mm | 854mm | 3.4 | 32.0kg |

| ε-250C | 1992年 | 250mm | 854mm | 3.4 | 18.9kg |

| ε-300 | 1985年 | 300mm | 1130mm | 3.8 | 45.0kg |

| ε-350 | 1997年 | 350mm | 1248mm | 3.6 | 66.0kg |

ヘリサートで主鏡セル固定部分を補強

ε180EDの主鏡セルは、清掃のために鏡筒から度々取り外します。

この主鏡セルは、光軸調整を兼ねた3本のネジで鏡筒下部リングに止められていますが、

私の使っているタカハシε-180EDは、この3本のネジの雌ねじのネジ山が崩れ、ネジの締め付けが緩くなっていました。

ε180EDの主鏡セルは、清掃のために鏡筒から度々取り外します。

この主鏡セルは、光軸調整を兼ねた3本のネジで鏡筒下部リングに止められていますが、

私の使っているタカハシε-180EDは、この3本のネジの雌ねじのネジ山が崩れ、ネジの締め付けが緩くなっていました。

この3本のネジの締め付けが弱いと、主鏡が垂れ下がってしまって光軸がずれてしまいます。 今まではなんとか持ちこたえてきましたが、今回清掃したときに雄ネジが空回りすることに気付き、修理することにしました。 最初は、メーカーから下部リングを取り寄せて部品交換で済ませようと思いましたが、 今後のことも考えて、自分でヘリサート加工を施して、ネジを補強することにしました。

ヘリサートは、スプリュー、リコイルとも呼ばれている金具で、メスネジの補強に使われるものです。 見た目はバネのような形をしていて、これを専用タップで切ったねじ穴に埋め込むことで、 メスネジに通常以上の強度と精度を持たせることが出来ます。 バイクなどの補修によく使われていますので、ご存じの方も多いかもしれません。

ε-180主鏡の光軸調整用の子ネジは、M6-1.0規格になっています。 そこで、まずは6.3ミリのドリルを使用して、ねじ山がバカになったメスネジ穴を広げます。 それから専用タップでヘリサートを埋め込むためのネジピッチを切り、 専用工具を使ってヘリサートを埋め込みました。

思ったよりも大変な加工でしたが、このお陰で、主鏡セルをしっかりと保持できるようになりました。 今後は清掃のために主鏡セルを安心して取り外しできそうです。 取り付け取り外しが多い部分ですので、最初からこうしたスプリューをメーカーの方で埋め込んでくれていると助かりますね。

乾燥空気で夜露防止

晴れた夜、星空撮影を楽しんでいると、いつのまにか主鏡や斜鏡に夜露が付着し、

ミラーが結露して曇ってしまうことがあります。

結露すると像はぼやけてしまい、星々を鮮明に写し出すことができなくなります。

晴れた夜、星空撮影を楽しんでいると、いつのまにか主鏡や斜鏡に夜露が付着し、

ミラーが結露して曇ってしまうことがあります。

結露すると像はぼやけてしまい、星々を鮮明に写し出すことができなくなります。

屈折望遠鏡を使用するときは、レンズ部分にヒーターを巻くなどして対応していますが、 反射望遠鏡の場合はミラーが大きく、また斜鏡もあるためヒーターは現実的ではありません。 そこで、乾燥空気を天体望遠鏡内に吸入できるように、鏡筒を加工しました。

右上は、乾燥空気を吸入する部分の写真です。 ファンダーの台座を外した穴に、90度の角度を持つ「直角ニップル」をネジで固定し、 このニップルに金魚用のチューブを取り付け、乾燥空気を筒内に送風しています。 なお、乾燥空気自体は、乾燥空気送付装置の製作ページでご紹介している装置を使って作成しています。

以前は、鏡筒底部から乾燥空気を送風していたのですが、 ε-180の場合はセルの構造のためか、 MT-200と比べて乾燥空気が鏡筒の先まで上手く流れませんでした。 この方式に変更してからは、湿度が高い夜でも斜鏡が曇ることがなく、 快適に撮影を楽しめています。

電動フォーカサー β-SGR取付とオートフォーカス

接眼部に取り付けているダイヤルゲージの小さな目盛を確認するのが辛くなってきたので、

ε-180EDの接眼部に、ダイイチ株式会社が製造している電動フォーカサー「β−SGR」を取り付けました。

接眼部に取り付けているダイヤルゲージの小さな目盛を確認するのが辛くなってきたので、

ε-180EDの接眼部に、ダイイチ株式会社が製造している電動フォーカサー「β−SGR」を取り付けました。

β-SGRはフランジ型の電動フォーカサーです。 パソコンとβ-SGRのコントローラーUSBケーブルを繋いで、ソフトウェアでピント位置を操作します。 Mewlon-250CRSのFocus Infinityのコントローラーには、フォーカスを位置を変えるボタンがありますが、 β-SGRにはボタンがありません。そのため、スタンドアロンでは動かすことができず、パソコンが必須です。

β-sgrのソフトウェアは多機能で、使い勝手がよいのですが、連続撮影アプリケーションを快適に動作させるには、 パソコンにある程度のマシンパワーが必要と感じています。 遠征の際に使用している小型のラップトップパソコン(Intel Corei3)では、動作が遅く感じられました。

ε-180EDにβ-SGRを取り付ける際は、既存の接眼部を外して、β-SGRをねじ込み、 補正レンズは電動フォーカサーのフランジ内にねじ込む形になります。

ε-180EDの接眼部はε-160等と比べて幅が広くて強度がありますが、 β-SGRを取り付ける際、MT-200望遠鏡に施工したように、厚さ1ミリのアルミ板を使って接眼部を裏打ち補強しました。 今後は電動フォーカーサーを使って、快適にピント合わせができそうです。

ε180のミラーの洗浄

一年に一度、望遠鏡のメンテナンスを兼ねて、ε-180EDのミラーを水で洗浄しています。 主鏡はセルから取り外して水洗いしていますが、ε180の斜鏡はセルに貼り付けられているので、 汚れが目立つときだけ、洗浄液をつけた柔かい布を使って汚れを落としています。

主鏡は水道水でゴミを洗い流した後、眼鏡用の洗浄液「めがねシャンプー」を付けて、 ミラーに付いた汚れを優しく落としています。

汚れが落ちたら、水道水で洗剤を洗い流した後、精製水でミラーを綺麗に洗います。 精製水を使うのは、水道水に含まれる汚れをミラーに残さないためです。

洗浄後は、ブロアーを使ってミラーに残った水滴を弾き飛ばします。 ミラーに水滴がなくなったら、新聞紙の上においてしばらく乾燥させた後、 セルにミラーを戻して光軸を合わせればメンテナンス終了です。

以前は、ミラー洗浄に中性洗剤を使用していましたが、洗剤がミラー上に油膜のように残ることがありました。 眼鏡シャンプーに変更してからは、そのようなこともなく、快適にメンテナンスできています。

ε-180ED用 εエクステンダー

2021年4月1日にタカハシから、ε-180ED用のエクステンダーレンズ「εエクステンダー180ED (KA68595)」が発売開始されました。 εエクステンダーの光学系は5群7枚構成で、光学系の焦点距離を1.5倍にします。

ε-180EDにεエクステンダーを取り付けると、焦点距離と口径比が500mm f/2.8から、770mmF/4.3になります。 光学性能では、RMS-SPOT直径で中心2ミクロン、フルサイズ周辺5ミクロンという高性能な設計ということです。 また焦点距離が伸びることで、眼視観望にも使用できるとメーカーはアナウンスしています。

εエクステンダーを使用すれば、新たな画角で星雲星団を狙えるだけでなく、 センサーサイズの小さな冷却CMOSカメラと組み合わせれば、系外銀河の撮影にも使用できそうです。 ただ価格は、108,900円(税込)と非常に高く、口径20センチF4クラスの鏡筒を新たに買えるほどの価格です。

|

4mm直角ニップル (3φチューブ用)

タカハシε-180EDの夜露対策として、乾燥空気の送風に使用している直角ニップルです。 通常のニップルと比べて、90度の角度がつけられているので、 乾燥空気を送るチューブを鏡筒にはわせることができ、便利に感じています。 なお、乾燥空気を送るチューブには、熱帯魚用の黒色のチューブを用いています。 透明のチューブを用いると、撮影中に迷光が入ってしまう場合があるので、 天体撮影の夜露対策には黒色の方が向いていると思います。 |

タカハシε-180EDのスペック

タカハシε-180ED望遠鏡の仕様を以下に示します。

| 名称 | ε-180ED |

| 有効口径 | 180mm |

| 焦点距離 | 500mm |

| 口径比 | 1:2.8 |

| 斜鏡短径 | 80mm |

| 補正レンズ | 2群2枚(EDレンズ1枚) |

| イメージサークル | φ44mm |

| 鏡筒径 | 232mm |

| 鏡筒全長 | 570mm |

| 重量 | 10.7kg |

| 発売開始 | 2005年7月 |

| 価格 | 492,800円(税込)※2019年時価格 |