�r�N�Z�� VSD100 F3.8 ���r���[

�r�N�Z��VSD100F3.8(�ȉ��AVSD100)�́A�V�̖]�������[�J�[�̃r�N�Z��(VIXEN)���������Ă���V�̖]�����ł��B

�r�N�Z��VSD100F3.8(�ȉ��AVSD100)�́A�V�̖]�������[�J�[�̃r�N�Z��(VIXEN)���������Ă���V�̖]�����ł��B

VSD100�́A�A�C�\���a��(C/2012 S1)�̐ڋ߁i2013�N12���j�Ɍ����ĊJ�����i�߂��A2013�N11�����ɔ�������܂����B �����O�ɁA�u���H�A�~�ՁB�v�Ə����ꂽ�V���G�b�g�L���ŁA�V���t�@���̘b����W�߂��]�����ł�����܂��B

��ʓI�ȓV�̖]�����ƈقȂ�AVSD100�́A�V�̎B�e��p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�]�����ł��B �J��F�l��3.8�Ɩ]�������Y���݂ɖ��邢�̂ŁA�r�N�Z���́u���Z�œ_�A�X�g���O���t�v�Ɩ��Â��Ă��܂��B �V�̊ϖ]�p�̖]���������C���̓��Ѓ��C���i�b�v�̒��ŁA�B��̓V�̎B�e��p�̖]�����ł��B

VSD100�́A�r�N�Z���̋��ܖ]�����̃��C���i�b�v�̒��ōł������ȋ@��ł��B ���Ђ́AVSD100�̊J���ɍ��킹�āA��^���[�U�[���v��V���ɓ�������ȂǁA����@��̍����\����}��܂����B ���̐ݔ������̉e�����������Ǝv���܂����AVSD100�̉��i�͓V���t�@���̗\�z��傫������܂����B VSD100�́A�{�̂����Œ艿62���~�ƁA�^�J�n�VFSQ-106ED���鉿�i�ɂȂ�܂����B

�r�N�Z�� VSD100 F3.8�̊O��

VSD100�́A�����̒������Z�����߁A����Ƃ�����ۂŁA

�V�̖]�����Ƃ������AF�l���Â߂̒��]�������Y�̂悤�ł��B

VSD100�́A�����̒������Z�����߁A����Ƃ�����ۂŁA

�V�̖]�����Ƃ������AF�l���Â߂̒��]�������Y�̂悤�ł��B

VSD100�̊O�ςł܂��ڂ������̂́A�ڊᕔ�ɑ������ꂽ�A��^�̒��i�w���R�C�h���u�ł��B �s���g�m�u���������ꂽ��ʂ̓V�̖]�����Ƃ͈Ⴂ�A���̃w���R�C�h����]�����邱�Ƃɂ���āA�s���g�����킹�܂��B ���̓_���A�V�̖]�����Ƃ��������]�������Y�Ƃ�����ۂ�^���܂��B

�����Y�t�[�h�͌Œ莮�ł��B �t�[�h���̂͂˂����݂ŌŒ肳��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�Ύ��O�����Ƃ͉\�ł����A �����^�т̗������l����ƁA�L�k���ɂ��Ăق��������Ƃ���ł��B �܂��A�t�[�h�̐�ɂ́A���݂̂���S�������O���t�����Ă��܂��B

VSD100�ɂ͐�p�̃A���~�P�[�X���t�����܂����A�����o���h��t������ԂŎ��[���邱�Ƃ͂ł��܂���B ���̃N���X�̎B�e�p�]�����́A�A���K�^�E�A���~�]�����Őԓ��V�ւ̒E�����s���̂���ʓI�Ȃ̂ŁA �A���~�P�[�X�́A�����o���h������悤�ɂ��ė~���������Ƃ���ł��B

�܂��A�t�@�C���_�[�͕ʔ���ł��B VSD100�̃t�@���_�[����́A�ȑO�A�̔�����Ă����y���^�b�N�X�]�����p�̌`��ɂȂ��Ă��邽�߁A �r�N�Z���Ђ̏����t�@�C���_�[�����t����ɂ́A�ʔ����VSD�t�@�C���_�[�r������w������K�v������܂��B

�Ƃ���ŁAVSD100�̊O�ς́A�́A�y���^�b�N�X���甭������Ă���100SDUFII(�E��摜)�ɂ�������ł��B ����́A�r�N�Z�������y���^�b�N�X����V�̖]�����̐v�����Ȃǂ������p���AVSD100���J���������߂ł��傤�B �ȉ��ɃX�y�b�N�̔�r�\���f�ڂ��܂������A�����Y�\���ȊO�͂قړ����ł��B �y���^�b�N�X��100SDUFII�V���[�Y�́u�c�`�m�R�v�ƌĂ�Ă��܂������A VSD100�́u�c�`�m�R�̐V��v�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

| ���� | �y���^�b�N�X 100SDUFII | �r�N�Z�� VSD100 |

| �L���a | 100mm | 100mm |

| �œ_���� | 400mm | 380mm |

| �����Y�\�� | 4�Q4�� (SD�����Y1��) |

5�Q5�� (SD�����Y1���AED�����Y1��) |

| ���a�� | 1:4 | 1:3.8 |

| �C���[�W�T�[�N�� | 88mm | 70mm |

| ������ | 497mm | 497mm |

| �����a | 115mm | 115mm |

| �d�� | 4.3kg | 4.5kg |

| ��]�������i | ¥330,000 ��2008�N�����̉��i |

¥620,000 |

�r�N�Z��VSD100�̌��w�n

VSD100�ɂ́A�����Y�O�Q��SD�����Y�A��Q��ED�����Y��p�����A5�Q5���̃����Y�\�����p�����Ă��܂��B �V�������w�n��p���邱�Ƃɂ���āA�y���^�b�N�X100SDUFII(4�Q4��)�ł͕������Ȃ������F������ǍD�ɕ���Ă��܂��B

VSD100��100SDUFII�̃����Y�z�u�}������ׂ�ƁA�����Y��Q��2������3���ɑ����A �e�����Y�Ԋu����Y�̋ȗ����ύX����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�����Y�����̑����ɂ��R���g���X�g�ቺ�ɂ��ẮA

�V�����J�������R�[�e�B���O�ɂ���ă����Y�ꖇ������̓��ߗ���99.9%�܂ō��߂Ă���ƁA�r�N�Z���͐������Ă��܂��B

���y���^�b�N�X100SDUFII�ɍ̗p����Ă����V�̗p����R�[�e�B���O�����ߗ���99.9%�ł����B

VSD100�̃C���[�W�T�[�N���͍L���A���a70�~����L���Ă��܂�(����60%)�B �f�W�^�������J�����̃y���^�b�N�X645Z(45x33mm)�͂������A �����≖�J�����̃y���^�b�N�X645(56x41.5mm)�̍L���ʖ���J�o�[���Ă��܂��B APS-C�T�C�Y�̃f�W�^�����t�J�����Ȃ�A�Ŏ��ӕ��ł����S���̖�90%�̌��ʂ��܂��B ���ۂɎB�e�����摜���݂Ă��A���ӌ��ʂ��L�x�Ȍ��w�n���Ǝ������܂����B

�r�N�Z��VSD100�̃w���R�C�h���u

���̖]�����ɂ͂Ȃ�VSD100�̓����̈�ɁA�ڊᕔ�Ɏ��t����ꂽ��^�̒��i�w���R�C�h���u������܂��B

�w���R�C�h���̂̓J���������Y�̍��ő��u�Ƃ��Ă�����݂̂��̂ł����A

VSD100�ɂ�15�𗆐����p����ꂽ�A�����x�ȃw���R�C�h���p�����Ă��܂��B

���̖]�����ɂ͂Ȃ�VSD100�̓����̈�ɁA�ڊᕔ�Ɏ��t����ꂽ��^�̒��i�w���R�C�h���u������܂��B

�w���R�C�h���̂̓J���������Y�̍��ő��u�Ƃ��Ă�����݂̂��̂ł����A

VSD100�ɂ�15�𗆐����p����ꂽ�A�����x�ȃw���R�C�h���p�����Ă��܂��B

�y���^�b�N�X�]������������p�����w���R�C�h�̓����͔��ɃX���[�Y�ŁA �Œ�l�W���y�����߂�A��]�����b�N����܂��B �ڊᕔ�̑ωd�͖�R�L���Ȃ̂ŁA�d�����L���̗�pCCD�J���������t����ƁA ��A�w���R�C�h�̓������d���������܂������A�f�W�^�����t�J�������x�̋@�ނȂ���K�Ɏg�p�ł��܂��B

�w���R�C�h�����ɂ̓o�[�j���ڐ����t�����Ă���̂ŁA20��m�܂ňʒu��ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B �C�����Ƃ̍��ňʒu���������Ă����A�s���g���킹�����Ɋy�ɂȂ�܂��B �t�B���^�[���Ƃ̃s���g�ʒu�̒����ɂ��𗧂ł��傤�B

VSD100�̐ڊᕔ�ɗp�����Ă���p�[�c�̍H�쐸�x�͔��ɍ����A�e�p�[�c�͋z���t���悤�Ƀt�B�b�g���܂��B ���̃r�N�Z�����i�̃p�[�c�Ƃ͈�����悷���x���������܂��B �x�e�������[�U�[�����ɁA�ڊᕔ�̃p�[�c�ɂ́A�X�P�A�����O�����@�\����������Ă��܂��B

�r�N�Z��VSD100�̐���

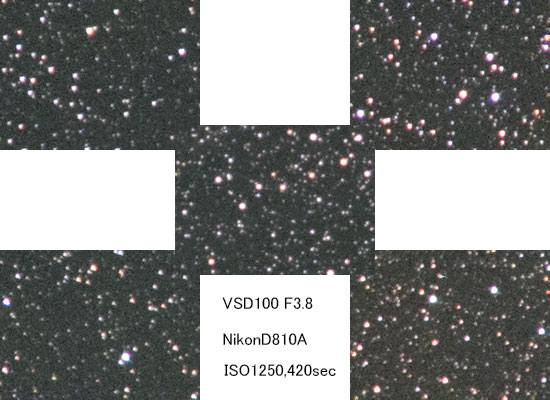

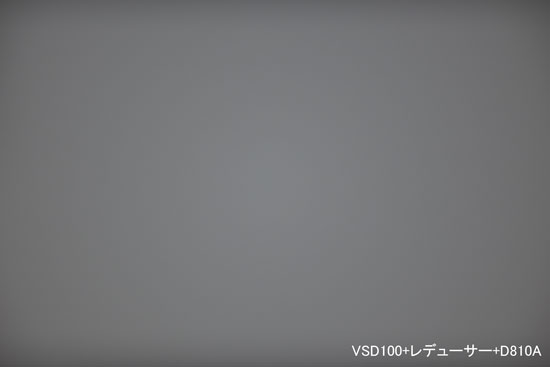

�V�̎ʐ^�t�@���ɂ́A���w�n�̐������C�ɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA 35�~���t���T�C�Y�̃f�W�^�����t�J�����u�j�R��D810A�v�ŎB�e���A �_�[�N�t���b�g�������s�����摜���ȉ��Ɍf�ڂ��܂����B

�S�̉摜�̉��ɁA�������ƍŒ[�����̃s�N�Z�����{�摜���ڂ��܂������A

��������������������ƁA��ʒ[�ł�����قǐ���������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B

���ʃy�[�W�ɑ傫�ȉ摜��lj����܂����̂ŁA

�g��摜�y�[�W�������Ă������������B

�����Ɋւ��ẮA��ʒ��S����35�~���t���T�C�Y�̉�ʋ��܂łقړ_����ۂ��A �����̑傫���ɂ�����قǕς�肠��܂���B �������A�t�H�[�J�X�̈ʒu�ɂ���āA�͂��ȐF�����̔������m�F�ł��܂����B �����ŁA�B�e���́A�F�����̔���������邽�߁A �o�[�e�B�m�t�}�X�N�̃s���g�ʒu���琔��m���炵�ĎB�e����悤�ɂ��Ă��܂��B

�Ȃ��A��ʓI�ɁAED�����Y���g���Ă�����w�n�́A�C���ω��ɂ���ăs���g�ʒu���ړ����܂����A ���А��]�����i�^�J�n�VTOA130�Ȃǁj�Ɣ�ׂ�ƁA VSD100�̃s���g�̈ړ��ʂ́A����قǑ傫���Ȃ��Ɗ����܂����B

�r�N�Z��VSD100�̎��ӌ���

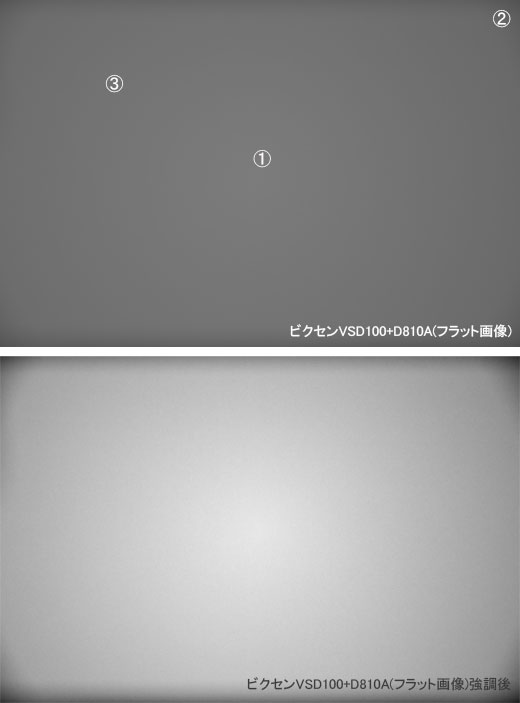

�V�̎ʐ^�̉摜�����ł́A�t���b�g�t���[�����g���Ď��ӌ�������s���܂����A �V�̎B�e���n�߂�����̕��ɂƂ��ăt���b�g��͂킩��ɂ����A ���ꂪ�V�̎ʐ^�͓���Ƃ����C���[�W�ɂ��q�����Ă���悤�Ɏv���܂��B

�������ӌ��ʂ��\���ɂ�����w�n��p���邱�Ƃ��ł���A�t���b�g��̕K�v�����Փx�������邱�Ƃ��ł��܂��B VSD100�̓����̈�ɃC���[�W�T�[�N���̍L��������܂����A ���ۂɎ��ӌ������ǂ̂��炢�������邩�ɂ��āA�t���b�g�t���[�����B�e���Ē��ׂĂ݂܂����B

���́A�j�R��D810A��VSD100���g���ĎB�e�����t���b�g�t���[���ł��B ��͖������̉摜�A���̓��x����ŋ��������摜�ł��B

���������t���b�g�摜������ƁA���������ł����邭�A�摜�̒[�ɂȂ�قLjÂ��Ȃ��Ă���̂�������܂��B �Q�l�܂łɁA�摜��Ƀ}�[�N�����e�|�C���g�̋P�x�l�𑪒肵�āA�ꗗ�\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B

���t���b�g�t���[���̏㉺���Â��Ȃ��Ă���̂́A�J�����̃~���[�{�b�N�X�ɂ��P�����ł��B

| �|�C���g�ʒu | �P�x�l | �����Ɣ�r�������ʁi���j | ���l |

| �|�C���g�@ | 122 | 100% | �ʐ^���� |

| �|�C���g�A | 100 | ��82% | 35�~���t���T�C�Y�̒[ |

| �|�C���g�B | 114 | ��93% | APS-C(�j�R��)�T�C�Y�[ |

�ꗗ�\�̒ʂ�A����̃e�X�g��ʂ��āAVSD100�œ_�Ŏg�p�����ꍇ�A 35�~���t���T�C�Y���ӂŖ�80%�AAPS-C�T�C�Y�ł͎��ӕ��ł�90%�ȏ�̌��ʂ����邱�Ƃ��킩��܂����B ���[�J�[���A�i�E���X���Ă���ʂ�AVSD100�̎��ӌ��ʂ͖L�x�ƌ�����ł��傤�B

�����A�摜�̍Œ������̖��邳�̌X�́A��傫���悤�Ɋ������܂����B �W�����_���摜�����ŋ�������ꍇ�́AAPS-C�T�C�Y�ł����Ă��A �X�e���C���[�W�V�̎��ӌ������t���b�g������{���āA���邳�̍������������ǂ������ł��B

3�Q3���\���̃��f���[�T�[

VSD100�̏œ_�������X�ɒZ������I�v�V�����Ƃ��āAVSD��p�́u���f���[�T�[V0.79�~�v���p�ӂ���Ă��܂��B ���f���[�T�[V0.79�~��VSD100�Ɏ��t����ƁA�œ_������300�~���AF�l��3�܂Ŗ��邭�Ȃ�܂��B �J���������Y�Ől�C�̗L��A�T���j�b�p�Ɠ����悤�ȃX�y�b�N�ɂȂ�܂��B

���f���[�T�[V0.79�~�́A3�Q3���̃����Y�ō\������AVSD�{�̂Ɠ���AS�R�[�e�B���O���{����Ă��܂��B ���f���[�T�[�g�p���̃C���[�W�T�[�N���͖�44�~���ŁA ���œ_��70�~�����������Ȃ���̂́A35�~���t���T�C�Y�@�ɑΉ����Ă��܂��B

���f���[�T�[V0.79�~��VSD100�ւ̎��t���́A �����{�̂Ɏ��t����ꂽ�S�ẴA�_�v�^�[���O���A�l�W�R�~�ŌŒ肵�܂��B ���f���[�T�[�ɂ̓X�P�A�����O�����@�\���݂����A��������Ƃ�����������Ă��܂��B

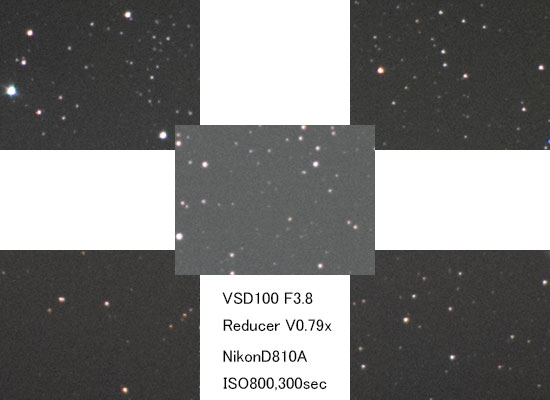

���f���[�T�[�g�p���̐���

VSD100�Ƀ��f���[�T�[�����t���A 35�~���t���T�C�Y�̃f�W�^�����t�J�����u�j�R��D810A�v�ŎB�e�����摜���ȉ��Ɍf�ڂ��܂����B

�S�̉摜�̉��ɁA�������ƍŒ[�����̃s�N�Z�����{�摜���ڂ��܂������A ��ʒ[�ł��傫���͐���������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B

�����Ɋւ��ẮA���œ_�̉摜�Ɣ�ׂ�ƁA�͂��ɐ������傫���Ȃ����悤�Ɋ����܂����A�\���V���[�v�ł��B ���ӑ��ɂ��ẮA35�~���t���T�C�Y�̋��ɂȂ�ƁA ���̌`�����ނ��ь^�ɕ���܂����A�C�ɂȂ�Ȃ����x���Ɏ��܂��Ă���Ǝv���܂��B �܂��A�F�����Ɋւ��ẮA���œ_�����������傫���Ȃ������A�ڗ����ɂ����Ȃ����悤�Ɏv���܂��B

���f���[�T�[�g�p���̎��ӌ���

���ɁA�j�R��D810A���g���āA���f���[�T�[�g�p���̎��ӌ����̗l�q�ׂĂ݂܂����B ���́A�j�R��D810A�ŎB�e�����t���b�g�t���[���ł��B ��͖������̉摜�A���̓��x����ŋ��������摜�ł��B

���t���b�g�t���[���̏㉺���Â��Ȃ��Ă���̂́A�J�����̃~���[�{�b�N�X�ɂ��P�����ł��B

�������̉摜�ł͂킩��Â炢�ł����A���������t���b�g�t���[���摜������ƁA ���������邭�A���ӕ����Â��Ȃ��Ă���̂��킩��܂��B ���œ_�̎��ӌ����摜�Ɣ�ׂ�ƁA�l���ɋ߂Â��Ƌ}���Ɍ��ʂ������Ă���̂����f���[�T�[�g�p���̓����ł��B �����AF3�Ƃ������邳���l����A���e�ł���͈͂̌������Ɗ����܂����B

���C�o���̓^�J�n�VFSQ-106ED

�^�J�n�VFSQ-106ED�́A�V�̎ʐ^�̎B�e�p�Ƃ��đ�ϐl�C�̍����V�̖]�����ł��B

�^�J�n�VFSQ-106ED�́A�V�̎ʐ^�̎B�e�p�Ƃ��đ�ϐl�C�̍����V�̖]�����ł��B

���w�n��F�l�͈قȂ�܂����AVSD100��FSQ-106ED�͌��a���قړ����ł���A �V�̎B�e�̕���ɂ����āA���@�̓��C�o���@�ƌ����邩������܂���B

�����f���̃X�y�b�N�̈Ⴂ���A��r���₷���悤�ɉ��\�ɂ܂Ƃ߂܂����B �\������ƁA�^�J�n�VFSQ-106ED�Ƀ��f���[�T�[��g�ݍ��킹��AVSD100�Ƃقړ������邳�ɂȂ邱�Ƃ��킩��܂��B �܂��A�傫����d����VSD100�̕������菬�����ł����A���i�́AFSQ-106ED�̕���10���~�ȏ�����Ȃ��Ă��܂��B

| ���� | �r�N�Z��VSD100 | �^�J�n�VFSQ-106ED |

| �����Y�\�� | 5�Q5�� | 4�Q4�� |

| ���a | 100mm | 106mm |

| �œ_�����AF�l | 380mm�AF3.8 | 530mm�AF5 |

| ���f���[�T�[�g�p(�ʔ�) | 300mm�AF3 | 385mm�AF3.6 (QE0.73�~�g�p��) |

| �����a | 115mm | 125mm |

| �d�� | ��4.5kg | ��7.0kg (�t�@�C���_�[��) |

| ���i | ¥620,000 | ¥498,000 ��2019�N4������¥545,000�ɒl�グ ��2021�N2������FSQ-106EDP�ɕύX ¥624,800�ɒl�グ |

���ɁAVSD100��FSQ-106ED�̎��ʐ��\�ɂ��āA���ۂɃj�R��D810A���g���ĎB�e���Ĕ�r���Ă݂��Ƃ���A �F�����̏��Ȃ���A���S�����̃V���[�v���̓_�ŁAFSQ-106ED�̒��œ_�̕�����D��Ă���Ɗ����܂����B

�A���AFSQ-106ED�Ƀ��f���[�T�[�����YQE0.73�~�����t���A VSD100�̒��œ_�Ƃقړ����œ_������F�l�ŎB�e�����摜���ׂ�ƁA �F�����⒆�S�����̃V���[�v���͂قړ����ŁA���ӂ̐�����VSD100�̕����^�~�ɋ߂��A �ώ��ł���Ƃ�����ۂ��܂����B

�Ȃ��A�ᎋ���\�ɂ��ẮAFSQ-106ED�̕����D��Ă��܂��B FSQ-106ED�ƃG�N�X�e���_�[Q1.6�~��g�ݍ��킹��A�œ_������850�~���̌��w�n�ƂȂ�A ���▾�邢�f���̊ϖ]���y���ނ��Ƃ��ł���ł��傤�B

�܂Ƃ߂�ƁA�^�J�n�VFSQ-106ED�͒��S���̃V���[�v����Nj������V�̖]�����I�Ȑ��i�ŁA ���f���[�T�[���g�����V�̎B�e�����łȂ��A�G�N�X�e���_�[���g��������ϖ]���y���ނ��Ƃ��ł��鋾���ł��B ����AVSD100�́A�J�����̖]�������Y�I�Ȑ��i�ŁA�ʖ쒆�S�t�߂̃V���[�v�������A ��ʑS�̂̋ώ����Ɩ��邳�����͂̌��w�n�ƌ�����Ǝv���܂��B

�j�R��D810A�̐ڑ�

VSD100�Ƀf�W�^���J���������t����ɂ́A�I�v�V�����ŗp�ӂ���Ă��钼�Ń��C�h�A�_�v�^�[���K�v�ł����A

���̃A�_�v�^�[�͋��x���Ⴍ�A�ȑO������P���]�܂�Ă��܂����B

VSD100�Ƀf�W�^���J���������t����ɂ́A�I�v�V�����ŗp�ӂ���Ă��钼�Ń��C�h�A�_�v�^�[���K�v�ł����A

���̃A�_�v�^�[�͋��x���Ⴍ�A�ȑO������P���]�܂�Ă��܂����B

2015�N�~�A�J�����}�E���g�̑f�ނ���������A���x�Ɛ��x�𑝂������Ń��C�h�A�_�v�^�[DX����������܂������A ���݂̃��C���i�b�v�̓L���m��EOS�p�݂̂ƂȂ��Ă��܂��B

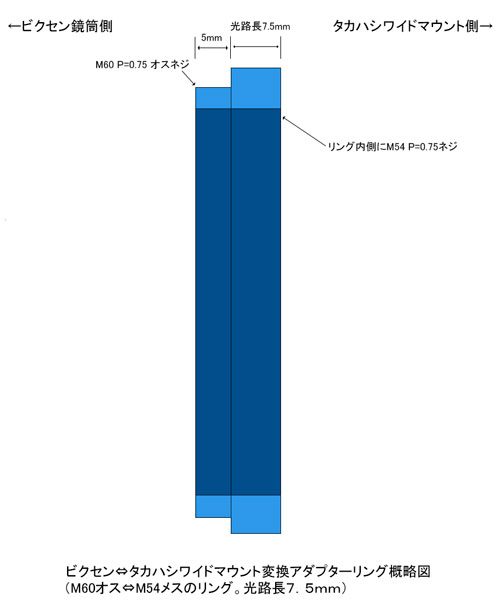

���̂��߁A�V�̎B�e�p�Ƃ��Đl�C�̍����j�R��D810A��ڑ�����ɂ́A�]���̃A�_�v�^�[���g����������܂���B �������A�]���̃A�_�v�^�[���g�p����ƁA�X�P�A�����O�̕s�ǂŎl���̐��������тɂȂ��Ă��܂������߁A �R�X���H�[����ɃA�_�v�^�[�����O�̐�������肢���A �������쏊�̃J�����}�E���gDX-WR(�j�R���p)���g����悤�ɍH�v���܂����B

�E��̎ʐ^�́AVSD100�̐ڊᕔ�ɁA�I���W�i���A�_�v�^�[�����O�ƁA �^�J�n�V���̃J�����}�E���gDX-WR�����t�����Ƃ��̗l�q�ł��B �^�J�n�V���̃J�����}�E���gDX�͐^�J���ŋ��x�������̂ŁA�j�R��D810A����������ƌŒ�ł���悤�ɂȂ�܂����B

���́A�A�_�v�^�[�����O�̐�����˗������Ƃ��Ɏ����`�����}�ł��B �����̂��Q�l�ɂȂ�K���ł��B

��2018�N�̓~�ɁA�r�N�Z�����璼�Ń��C�h�A�_�v�^�[DX �j�R���p�������J�n����܂����B

���[�U�[�ɗD����VSD100

�V���G����l�b�g�ł́A�V�̖]�����ŎB�e���ꂽ�������ʐ^���������Љ��Ă��܂����A

���x�ȓV�̎ʐ^���B�e����ɂ́A�@�ނ��g�����Ȃ����Ƃ����߂��܂��B

�V���G����l�b�g�ł́A�V�̖]�����ŎB�e���ꂽ�������ʐ^���������Љ��Ă��܂����A

���x�ȓV�̎ʐ^���B�e����ɂ́A�@�ނ��g�����Ȃ����Ƃ����߂��܂��B

�Ⴆ�A��ŏЉ��FSQ-106ED�͗D�ꂽ���w�n�ł����A�ڊᕔ�̕��ʐ���A �C���ω��ɂ��s���g�ʒu�̈ړ��ɂ͕q���ł��B �n�C���x���Ȏʐ^���B��ɂ́A���[�U�[���A�@�ނ̃N�Z��c��������ŁA �@�ނ���������Ēǂ����܂Ȃ���Ȃ�܂���B

�������AVSD100�́A�H�쐸�x���������߂��A��r�I��y�Ƀn�C���x���ȓV�̎ʐ^���B�e���邱�Ƃ��ł��鋾�����Ɗ����܂����B ���ہA�V�����r�N�Z�����甭�����ꂽ�A���Ń��C�h�A�_�v�^�[60DX�Ƒg�ݍ��킹��ƁA �d��35�~���t���T�C�Y�f�W�J����Astro6D(�L���m��EOS6D�����J����)����������ƕێ��ł��A �X�P�A�����O������K�v������܂���ł����B

�x�e�����ɂƂ��ẮA�����������̂Ȃ������Ɗ������邩������܂��A �R���X�^���g�ɖ����ł���摜����Ƃ����̂́AVSD100�̑傫�Ȗ��͂��Ǝv���܂��B

�ڊᕔ�̃l�W������

VSD100�ڊᕔ�ɂ́A�����^�A�_�v�^�[�p�̌Œ�{���g���݂����Ă��܂��B

�Œ�{���g�́A�^�J�n�V�Ȃǂɗp�����Ă��郍�[���b�g�l�W�Ƃ͎�قȂ�A

��[�Ƀf�������`�b�v�����ߍ��܂�Ă��܂��B

VSD100�ڊᕔ�ɂ́A�����^�A�_�v�^�[�p�̌Œ�{���g���݂����Ă��܂��B

�Œ�{���g�́A�^�J�n�V�Ȃǂɗp�����Ă��郍�[���b�g�l�W�Ƃ͎�قȂ�A

��[�Ƀf�������`�b�v�����ߍ��܂�Ă��܂��B

�A�_�v�^�[�ƐڐG���镔�����v���X�`�b�N�̃f�������Ȃ̂ŁA�A�_�v�^�[�ɏ����t���Ȃ��̂����_�ł��B �������A��^�̗�pCCD�J�������A�_�v�^�[�̌��Ɏ��t����ƁA�Œ�{���g���������ߕt���Ă��A �]�����̎p���ɂ���Ă̓A�_�v�^�[������A�J��������]���Ă��܂����Ƃ�����܂����B

�J��������]���Ă��܂��ƎB�e�Ɏx�Ⴊ�o�邽�߁A ��[�ɋ������̃{�[�������ߍ��܂ꂽ�N�����s���O�{���g(�ʐ^�̍���)����ɓ���A �������܂����B

������́A�{���g���y�����ߕt���邾���ŁA�A�_�v�^�[�͂�������ƌŒ肳��A���K�ɎB�e�ł���悤�ɂȂ�܂����B �����A�������̃{�[���̂��߁A�A�_�v�^�[�ɏ����ȉ��݂͔������܂��B �����C�ɂȂ�Ȃ���A�������Ă݂Ă͂������ł��傤�B

VSD100 3.8�̂܂Ƃ�

�r�N�Z��VSD100�����œ_����380�~���Ƃ�����p�́A�Ă�~�̖��ŋP����^�̎U�����_�̎B�e�ɓK������p�ł��B F3.8�Ƃ������邳�����āA�W���L���������_���B�e���₷���������Ǝv���܂��B

�s���g�ʒu�ɂ���ẮA�����͂��ȐF������������邱�Ƃ�����܂����A�����͋ώ��ŁA���ӌ��ʂ��L�x�Ȃ̂ŁA 35�~���t���T�C�Y�̃f�W�J�����g���ĎB�e���y���ނ��Ƃ��ł��܂��B ��^�w���R�C�h�̎g���S�n��e�p�[�c�̐��x���ǍD�Ȃ̂ŁA�g�p�����D�ꂽ�]�������Ǝv���܂��B

����AVSD100�̎�_�́A�̔����i�ł͂Ȃ��ł��傤���B ���[�U�[�̕]���������^�J�n�VFSQ-106ED��艿�i�����������̖��͂��A VSD100�Ɍ��o���邩�ǂ������Ǝv���܂��B

���i�̖�肪�N���A�ł���AVSD100�͌y�ʃR���p�N�g�Ŏg���₷���B�e�@�ނ��Ǝv���܂��B ���^�̐ԓ��V�Ƒg�ݍ��킹�čL����������U�C�N�B�e���A �n�C�N�I���e�B�ȓV�̎ʐ^�ɒ��킷��̂��y�������낤�Ǝv���܂��B

�r�N�Z��VSD100 F3.8�X�y�b�N

| ���� | Vixen VSD100 F3.8 |

| �L���a | 100mm |

| �œ_�����AF�l | 380mm�AF3.8 |

| �����Y�\�� | 5�Q5��(SD�����Y ED�����Y�e1���j |

| �W���́A����\ | �����204�{�A1.16�b |

| �C���[�W�T�[�N�� | ��70mm(645�T�C�Y���J�o�[) |

| �傫���A�d�� | �O�a115mm�A����497mm�A4.5�L�� |

| �t���i | ��p�A���~�g�����N�P�[�X |

| ��]�������i | ¥620,000(�ŕ�) |

| ���� | ���f���[�T�[ V 0.79�~ |

| �{�� | 0.79�{ |

| �����œ_�����AF�l | 300mm�AF3.0 |

| �C���[�W�T�[�N�� | ��44mm(35�~���t���T�C�Y���J�o�[) |

| �]�������l�W | M84 P=1 �I�X�l�W |

| �J�������l�W | M60 P=0.75 �I�X�l�W |

| �t�B���^�[ | M58�a�t�B���^�[�����f���[�T�[�����Y�Ɏ�t�\ |

| �o�b�N�t�H�[�J�X | 63.5mm(���f���[�T�[��[����Z���T�[�܂�) |

| �傫���A�d�� | �O�a92mm�A����46mm�A330g |

| ��]�������i | ¥80,000(�ŕ�) |

|

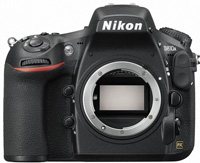

�j�R��D810A

�j�R��D810A�́AVSD100�]�����Ƒg�ݍ��킹�ēV�̎B�e�Ɉ��p���Ă���f�W�^�����t�J�����ł��B �j�R��D810A�́A2015�N5�����ɔ����J�n���ꂽ�j�R�����̓V�̎B�e��p�̃f�W�^�����t�J�����ł��B �]���̃��[�J�[�������f���Ɣ�ׂāA�Ԃ����_�̎ʂ��������@�Ɠ������x�܂ō��߂Ă���A �n�C�A�}�`���A�ɂ������ł���V�̎B�e�p�J�����Ɏd�オ���Ă��܂��B 35�~���t���T�C�Y�Z���T�[���p����ꂽ�j�R��D810���x�[�X�@�ƂȂ��Ă��邽�߁A���i�������͎̂c�O�ł����A ��f����3630����f�Ƒ����𑜓x�������ɂ�������炸�A�����ԃm�C�Y�����Ȃ��̂����͂ł��B �܂��A�V�̎B�e�ɕ֗��Ȓ����ԎB�e���[�h�Ȃǂ�����Ă��܂��B ���j�^�[�͌Œ莮�ł����A�������p�ł��郁�[�J�[�����̓V�̗p�J�������Ǝv���܂��B |