ポータブル赤道儀で星空撮影にチャレンジ

追尾撮影の概要が分かったところで、実際に星空をポータブル赤道儀を使って撮影してみましょう。 このページでは、ビクセンの星空雲台ポラリエに、デジタル一眼レフのレンズキットを載せて撮影した夏の天の川の写真を作例にして、その撮影方法を説明しています。

※追尾撮影の概要については追尾撮影の方法ページをご覧ください

星空雲台ポラリエで撮影した天の川

撮影方法の説明に入る前に、実際にポラリエとレンズキットで撮影した写真を見てみましょう。 下の写真は、キャノンEOSKissX3とEF-S18-55ISIIレンズで撮影した夏の天の川の写真です。

デジカメの感度をISO1600に設定して、240秒露出で撮影しています。 これだけの長時間露出をすると、固定撮影だと星が流れて写ってしまいますが、ポラリエ赤道儀を使っているので、星は点像を保っています。 星が点像なので、その場で見上げた星空と同じ印象で写すことができます。 また、同じ場所に光が蓄積されるので、固定撮影よりもより暗い星が写ってくれます。

今回、撮影に用いたポラリエは非常に小さな赤道儀ですが、今回用いたレンズの焦点距離なら十分な追尾精度があります。

まずはこの写真を参考にして、天の川の追尾撮影にチャレンジしてみましょう。

※大きな天の川の写真をギャラリーページにてご覧頂けます。

撮影機材

今回、撮影に使用したデジタル一眼レフカメラはキャノンEOSKissX3です。

それにレンズキットでセットになっている、キャノンEF-S18-55ISIIレンズを用いて撮影しました。

星を追いかけるための赤道儀には、ビクセンの星空雲台ポラリエを用いました。

もちろん、ポラリエでなくても他社製の赤道儀でもかまいません。

ポータブル赤道儀を一つ持っておくと、星空の撮影の幅が広がると思います。

今回、撮影に使用したデジタル一眼レフカメラはキャノンEOSKissX3です。

それにレンズキットでセットになっている、キャノンEF-S18-55ISIIレンズを用いて撮影しました。

星を追いかけるための赤道儀には、ビクセンの星空雲台ポラリエを用いました。

もちろん、ポラリエでなくても他社製の赤道儀でもかまいません。

ポータブル赤道儀を一つ持っておくと、星空の撮影の幅が広がると思います。

この他に必要なのは、ポラリエを載せるためのカメラ三脚です。 ポラリエ本体の他に、デジタル一眼レフカメラやカメラを固定する雲台も載せる必要があるため、 できるだけ丈夫なカメラ三脚を選んでおくとよいでしょう。

そして、お手持ちのデジタル一眼レフカメラに合うリモートスイッチ(レリーズ)も必須です。 大抵のデジタル一眼レフカメラは、最大で30秒露出までしか設定できません。 それ以上の露出時間をかける時には、バルブ(BULB)機能を使って撮影します。 追尾撮影では露出時間が固定撮影以上に長くなるので、シャッターを固定できるリモートスイッチは必須です。

新たに購入するなら、タイマー機能が付いたリモートスイッチがお勧めです。 これがあれば、バルブ撮影中、時計を気にする必要がありません。 キャノンEOSKissシリーズ用には、 アマゾンなどで販売されているTM-Cコントローラーがお勧めです。私もこの製品を使って、この夏の天の川の撮影を行いました。

レンズフードも忘れずに用意しておきましょう。また、湿度が高い場所では、レンズの夜露防止にカイロをレンズに巻いてレンズの曇を防げます。

ポラリエとは

ポラリエは、株式会社ビクセンが2011年冬に発売開始した小型赤道儀です。

いわゆるポータブル赤道儀の一機種で、ビクセンはポラリエのことを星空雲台と呼んでいます。

ポラリエは、株式会社ビクセンが2011年冬に発売開始した小型赤道儀です。

いわゆるポータブル赤道儀の一機種で、ビクセンはポラリエのことを星空雲台と呼んでいます。

赤道儀は日周運動する星を追いかけるために作られた機械です。 赤道儀には、星を追いかけるための回転軸が設けられており、その軸に取り付けられたギアをモーターを回すことで、地球の自転のような動きを作り出します。 ポラリエでは、右上の写真の銀色の円形の部分が電源を入れると回転するようになっています。

日周運動を正確に追いかけるためには、回転軸の中心を天の北極に向ける必要があります。 この向きを合わせるための穴が、ポラリエ本体に設けられています。 この穴を覗いて、北極星を導入し、回転軸を合わせるというわけです。

回転軸には、カメラネジが設けられています。 ここに自由雲台を取り付けて、デジカメを載せて撮影を行うと、カメラがモーターの力で回転し、星空を追尾するという仕組みです。

カメラ三脚への取り付け用として、ポラリエの底面にはカメラネジが開けられています。

ポラリエをカメラ雲台に取り付けてもよいのですが、極軸合わせが必要なため、微動ができる右のようなマウントが便利でしょう。

このマウントは、低重心ガイドマウントと呼ばれるもので、望遠鏡ショップで販売されています。

カメラ三脚への取り付け用として、ポラリエの底面にはカメラネジが開けられています。

ポラリエをカメラ雲台に取り付けてもよいのですが、極軸合わせが必要なため、微動ができる右のようなマウントが便利でしょう。

このマウントは、低重心ガイドマウントと呼ばれるもので、望遠鏡ショップで販売されています。

ポラリエの追尾モードには、星空を通常追尾する恒星時モード、それに日周運動の半分の速度で追尾する1/2モード、 太陽と月の独立した追尾モードが用意されています。 北半球と南半球の逆転スイッチも用意されているので、オーストラリアやニュージーランドでも使用することができます。

ポラリエの大きさはデジタル一眼レフカメラのボディと同程度で、重量は740gほどです。 電源は単三乾電池2本です。コンパクトなので、カメラバックに忍ばせておくのも容易でしょう。

なお、オプションとしてポラリエ専用の極軸望遠鏡が用意されています。

より厳密に極軸合わせをしたい場合には、こうした器具を使うと良いでしょう。

※赤道儀の詳しい構造については、赤道儀の構造と種類ページをご覧下さい。

星空の綺麗な場所に行こう

今回のような夏の天の川の写真を撮るには、星空が綺麗に見える場所で撮影しなければいけません。

まずは、星空が見える郊外に出かけましょう。これは追尾撮影でも固定撮影でも同じことですね。

今回のような夏の天の川の写真を撮るには、星空が綺麗に見える場所で撮影しなければいけません。

まずは、星空が見える郊外に出かけましょう。これは追尾撮影でも固定撮影でも同じことですね。

さそり座や夏の天の川は南天で輝いていますから、南側の視界が開けた場所がよいでしょう。 星空の写真の写り具合は、その時の星空の状態に大きく左右されますから、なるべく透明度がよい日がお勧めです。 また、月齢にも注意しましょう。 満月に照らされた夜空は想像以上に明るく、星々が見えなくなってしまいます。

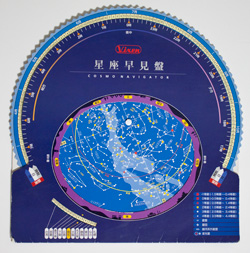

事前に星座早見盤などを使って、いつどの方角に目的の星が見えるかどうかを確認しておくとよいでしょう。 最近は便利な星空シミュレーションソフトやアプリがあるので、そうしたソフトを使うのもお勧めです。

デジカメの設定

まずはデジタルカメラのモードを、マニュアルモードに設定しましょう。

そして、シャッタースピードをバルブに設定します。

追尾撮影では、固定撮影のように感度を目一杯上げる必要はありませんが、

最初は高めの感度にして撮影すると失敗が少ないでしょう。今回の写真ではISO1600にして撮影を行いました。

あと、レンズのオートフォーカスはマニュアル(MF)にして、手ぶれ防止装置も切っておきましょう。

まずはデジタルカメラのモードを、マニュアルモードに設定しましょう。

そして、シャッタースピードをバルブに設定します。

追尾撮影では、固定撮影のように感度を目一杯上げる必要はありませんが、

最初は高めの感度にして撮影すると失敗が少ないでしょう。今回の写真ではISO1600にして撮影を行いました。

あと、レンズのオートフォーカスはマニュアル(MF)にして、手ぶれ防止装置も切っておきましょう。

次に画質などの細かな設定を行います。 記録画質は、RAWモードがよいでしょう。JPEGモードでも同じように撮影できますが、今後上達して画像処理する時のためにRAWモードで撮影することをお勧めします。 なお、RAW画像とJPEG画像を同時に記録できるデジカメをお使いなら、まずはその画質モードを使って撮影してみるとよいでしょう。

ホワイトバランスは、オートでかまいません。 ピクチャースタイルはシャープネスがかからない忠実設定がお勧めです。 色空間は、画像処理を行うならAdobeRGBでもよいですが、一般的にはsRGBで問題ないでしょう。

その他には、カメラのカスタム機能の中にある、「長時間露光のノイズ低減」をオンにしておきましょう。 こうすると、露出後にノイズ画像をカメラが自動的に取得するので、露出時間が2倍かかりますが、ノイズを減らすことができます。 まずはこのモードをオンにして撮ってみましょう。 「高感度のノイズ低減」という機能があるカメラもありますが、これは弱い、もしくは標準ぐらいがお勧めです。 あまり強くすると、星までノイズに間違えられて消されてしまいます。

ポラリエの設定を行おう

デジカメを載せる前に、ポラリエをしっかりと設置しましょう。

まず、カメラ三脚をグラグラしないようにしっかりと設置します。

段数の多いカメラ三脚をお使いの場合は、脚を伸ばしすぎないようにしましょう。

デジカメを載せる前に、ポラリエをしっかりと設置しましょう。

まず、カメラ三脚をグラグラしないようにしっかりと設置します。

段数の多いカメラ三脚をお使いの場合は、脚を伸ばしすぎないようにしましょう。

ポラリエをカメラ三脚に載せたら、コンパスを使って、ポラリエの向きが北方向になるように固定します。 そして、ポラリエの横に設置されている角度目盛りを見て、撮影場所の緯度と表示される角度がおおよそ同じになるまで、 ガイドマウントの高度ネジを回してポラリエを傾けます。 もし傾きが足りない場合は、三脚の脚で調整するとよいでしょう。

北極星が見えたら、ポラリエの北極星導入窓を覗いて、北極星を窓のほぼ中心に導入します。 もし、オプションの極軸望遠鏡をお持ちなら、これを使って極軸合わせを行いましょう。 極軸合わせが終了したら、ポラリエの回転軸にカメラを載せる自由雲台を取り付けます。 ポラリエの位置をずらすとせっかく合わせた極軸がずれてしまうので、慎重に取り付けましょう。

ライブビューでピントを合わせよう

ポラリエにデジタル一眼レフカメラを固定したら、ポラリエのモードを恒星時追尾に合わせます。

モードを合わせると、ポラリエは自動的に追尾を開始します。

ポラリエに耳を近付けると、ウィーンというモーターの駆動音が聞こえてくるはずです。

ポラリエにデジタル一眼レフカメラを固定したら、ポラリエのモードを恒星時追尾に合わせます。

モードを合わせると、ポラリエは自動的に追尾を開始します。

ポラリエに耳を近付けると、ウィーンというモーターの駆動音が聞こえてくるはずです。

ポラリエが動き出したら、いよいよピント合わせを行います。 ピントの合わせ方は固定撮影と全く同じ方法で大丈夫です。 まず、カメラレンズのズームを広角側に固定した後、ピントリングを無限遠になるように回します。 そして、月や明るい一等星などをファインダーの中央に導入。 導入できたら、デジカメのライブビュー機能をオンにします。

ライブビュー機能をオンにすると、液晶モニターの中央に導入した星が小さく写っていると思います。 この画像を拡大ボタンを押して、拡大して確認します。 拡大された画像を見ながら、ピントリングを回して、星や月が一番小さくなる位置を探します。 今回はポラリエが星を追尾してくれるので、星は画面に留まってくれます。 ゆっくりピント合わせを行えますが、あまり長い時間をかけていると、ライブビューでデジカメ内の温度が上昇して ノイズが増えてしまいます。やはり手早くやるのが一番です。

ライブビュー機能がないデジタル一眼レフカメラの場合には、短い露出時間で撮影してみるとよいでしょう。

もし遠くに夜景などが見える場合には、AF機能を使ってピント合わせしてみるのもよいでしょう。

※ピント合わせの方法ページもご覧下さい。

構図を合わせよう

ピント合わせが終わったら、構図を合わせましょう。 今回は追尾撮影で星空を写すので、地上の風景は流れてしまいます。 ですので、地上風景はシルエットになることを考えて構図に入れるとよいでしょう。

カメラのファインダー越しでは、星は暗くて分かりづらいですが、明るい星を頼りに構図を合わせます。 手前の木などを目安にしてもよいでしょう。 また、数秒〜十数秒露出で一度撮影してみて、構図を確認するのもお勧めです。

事前にご自宅で構図を考えておくのもよい考えです。 星空シミュレーションソフトなら、レンズの画角を星空の中に表示してくれます。 こうした機能を使って「何時頃、どのレンズを使って、何座を撮る」ということスケジュールを事前にたてておくとよいと思います。

ちなみに今回の作例では、ファンダーを覗いてシルエットになる山の谷間を構図の中央付近に位置させた後、 いて座の星が山の谷間に掛かる時を狙ってシャッターを切りました。 ファインダーを覗いたのは、シルエットを確認した時だけで、星を肉眼で見ながらシャッターを押すタイミングを計りました。 広角レンズで星空を撮影する時には、ファインダーと目視を上手く使うと、よい結果が得られると思います。

撮影開始

タイマーリモートコントローラーがあれば、露出時間を数分(今回は4分)、撮影枚数を1枚にして、撮影してみましょう。

普通のリモートスイッチでは、時計を見ながらおよそ4分経ったところで、シャッターボタンから手を離します。

今回はノイズリダクションがかかるので、シャッターを切った後も4分間はカメラに触らないようにしましょう。

タイマーリモートコントローラーがあれば、露出時間を数分(今回は4分)、撮影枚数を1枚にして、撮影してみましょう。

普通のリモートスイッチでは、時計を見ながらおよそ4分経ったところで、シャッターボタンから手を離します。

今回はノイズリダクションがかかるので、シャッターを切った後も4分間はカメラに触らないようにしましょう。

デジカメの赤ランプが消えて、ノイズリダクションが終わったら、撮影画像を液晶モニターで確認してみましょう。 夏の天の川は写っているでしょうか。 画像を拡大してみて、星がぼけている場合は、ピントがずれているのかもしれません。 ピントをもう一度合わせ直しましょう。 星が固定撮影したように流れている場合は、ポラリエの設定に問題があるのかもしれません。 ポラリエの電源が入っているか、そして極軸が合っているか、もう一度確認してみましょう。

デジタル一眼レフカメラのよいところは、撮影した画像をすぐに液晶モニターで確認できることです。 露出時間やISO感度を変えてみて、自分が納得できるまで撮影してみましょう。 試行錯誤しているうちに、上手に星空を撮るコツがわかってくると思います。

赤道儀を使うと、星が点像に写るので、夜空で輝く星座の撮影を楽しめます。 赤道儀というと難しいイメージがありますが、実際に使用してみると案外と簡単に使いこなせると思います。 皆さんも追尾撮影にチャレンジしてみてください。

追尾撮影のコツ

追尾撮影でよくある失敗は、赤道儀を使っているのに星が流れて写ってしまうことです。 電源の入れ忘れならすぐに対策できますが、追尾エラーの原因を見つけ出すのが大変なこともあります。 以下によくありがちな失敗と対策をまとめてみました。

ポラリエと三脚の取り付けが弱い場合、ポラリエが撮影中に動いてしまって、星がずれて写ることがあります。 ポラリエ本体とカメラ三脚は、できるだけしっかり取り付けるようにしましょう。

ポラリエと三脚の接合にガイドマウントを使っている場合、微動ネジの押し付けが弱くてガタがでることがあります。 両側のネジをしっかりと締め付けて、ポラリエが動かないように固定しましょう。

カメラ三脚を伸ばしすぎると、振動を拾ったりして星が流れてしまいます。 三脚の脚は短めにして、撮影中は近くを歩き回らないようにしましょう。 三脚の下に木の板を敷くのもお勧めです。

デジカメを取り付ける自由雲台は、できるだけ強度の高いものを使用しましょう。 この自由雲台が弱いと、ポラリエがどれだけ正確に追尾しても星が流れてしまいます。

ポラリエの極軸合わせの窓は、真っ直ぐにのぞき込むようにしましょう。 斜めから覗くと、正確な極軸合わせができません。 オプションの極軸望遠鏡やポーラーメーターを使ってみるのもお勧めです。

ポラリエと自由雲台を接続する円形プレートの2つのネジは小さく回しづらいので、 軽く締めただけでは滑ってしまうことがあります。 しっかりと固定するように注意しましょう。 大きめの回しやすいノブに交換してしまうのも、一つの有効な対策だと思います。

今思いつくのは、以上のようなところでしょうか。 ポラリエ使っているうちに何か出てきましたら、こちらに追記していくつもりです。

ソフトフィルターを使って幻想的に

追尾撮影に慣れてきたら、星を適度ににじますソフトフィルター(ディフュージョンフィルター)を使って、星空をより印象的に撮影してみましょう。 ソフトフィルターを使うと明るい星ほど大きくにじむので、星座の形がよく分かって幻想的な写真に仕上がります。

カメラ店に訪れると、色々な種類のソフトフィルターが販売されています。 銘柄によってソフト効果の度合いが異なっていますので、好みで使い分けるとよいでしょう。 私が愛用しているのは、ケンコーのPRO1DソフトンAというフィルターです。 下の写真もそのフィルターを取り付けて撮影したものです。

ちなみに銀塩カメラの時は、ケンコーのブラックミストフィルターをよく使用していました。 ところがこれをデジタルで使うと、星の周りのボケが不自然でしたので、デジカメにはソフトンを使用するようになりました。

いろいろなポータブル赤道儀

星空撮影の人気の高まりと共に、様々なメーカーから特色あるポータブル赤道儀が発売されています。 それらは、追尾精度をうたったもの、小型軽量をアピールしたものなど、どれも魅力的な機種ばかりです。

今回の撮影では、ビクセンのポラリエを用いましたが、ポラリエにこだわる必要はありません。 他社のポータブル赤道儀でも同じような撮影結果を得られるでしょう。

ポータブル赤道儀を選ぶに当たってのポイントは、まずは本体の大きさです。 小さくなるほど持ち運びがし易くなりますが、逆に追尾精度は一般的に下がっていきます。 これは小さくなると、ギア(ウォームホイル)の直径が小さくなり、精度が低くなってしまうためです。 大きさや重さも精度のうちというわけですね。 この点をまず考慮に入れて、目的に合う機種を選ばれてみてはいかがでしょうか。

また、ポータブル赤道儀に高過ぎる性能を求めすぎないことも大切だと思います。 ポータブル赤道儀は、広角〜中望遠レンズぐらいでの撮影に向いた機材です。 200ミリ以上の望遠レンズを使用して、星雲を長時間露出で撮影するなどの用途にはあまり適していません。 そうした撮影をお考えなら、両軸が付いた小型の赤道儀を使用した方が、快適に撮影できると思います。

|

ビクセンポラリエ

株式会社ビクセンが2011年に発売開始した、ポータブル赤道儀ポラリエ。 今までの赤道儀の概念を覆す斬新なデザインで、発売開始と共にヒット商品となり、一時は望遠鏡販売店の在庫が払拭したほどです。 ポラリエには、専用三脚も用意されています。 専用三脚は極軸合わせがし易いのが利点ですが、一緒に付いてくる自由雲台の強度が低いのが残念です。 より強度を求めるなら、この自由雲台を強度の高いものに交換した方がよいでしょう。 ポラリエはユーザーが多いので、望遠鏡販売店によっては、オリジナルのオプションパーツを販売しています。 こうしたパーツを利用して、自分だけのポラリエを作ってみるのも面白いのではないでしょうか。 |