ディザリング撮影とは

天体写真の被写体の一つに、淡く広がる散光星雲があります。 星雲は色彩豊かで美しい被写体ですが、淡く広がっている場合が多く、 コントラストを上げるために強調処理を行うと、画像にノイズが目立ってしまいます。

その最終画像のノイズの発生を抑えるために生み出されたのが、「ディザリング」と呼ばれる撮影手法です。 少し専門的な内容になりますが、ディザリングについてまとめてみました。

ディザリングとは

天体写真の撮影では、全く同じ構図で何枚もの画像を撮影し、パソコン上で画像を重ね合わせてノイズを低減します。

天体写真の撮影では、全く同じ構図で何枚もの画像を撮影し、パソコン上で画像を重ね合わせてノイズを低減します。

ディザリングは、天体撮影テクニックの一つで、 1枚撮影が終了するごとに、ほんの少しだけ構図をずらして、次の露出を開始する手法です。 ディザリングは、オートガイドと併用される撮影方法ですので、「ディザガイド撮影」とも呼ばれています。

ディザリングの目的は、画像をコンポジット(重ね合わせ)した後のノイズを減らすことです。 デジカメのノイズ(パターンノイズ)は、センサーの同じ部分に発生しますので、 全く同じ構図で撮影したものをコンポジットすると、ノイズも同じように重ね合わされてしまいます。

しかし、ディザリングを使って、少しずつ構図をずらして撮影すると、写っている星に対して、ノイズが発生する場所も少しずつずれます。 その上で、星々の位置を基準にしてコンポジットすれば、ノイズは重なることなく平均化されて目立たなくなります。 その結果、滑らかな画像が得られ、強調処理してもノイズが目立たなくなります。

ディザリングは、ダーク減算処理を併用する場合にも効果的です。 ダーク減算処理を行うと、撮影画像のノイズは消えますが、ノイズが発生していた部分の階調の情報は、 他の部分と比べると少なくなってしまいます。 これを何枚もコンポジットしても、その部分の階調はやはり他の部分に比べて少ないままですから、 強調処理すると、その部分の荒れが目立ってしまいます。 しかし、ディザリング撮影を行うことによって、ノイズが平均化され、荒れも目立たなくなります。

ディザリングの動き

ディザリングの動きを、撮影画像を使って確認しましょう。 下は、ディザリング撮影に対応したオートガイダー「M-GEN」を使用してディザリング撮影した画像です。 構図をずらしている様子がわかりやすいように、複数枚撮影して、比較明合成でコンポジットしました。

上の画像の中で、白く写っている丸い点が恒星です。 1枚撮影が終わるごとに赤道儀のモーターに信号が送られ、少し構図を移動して、撮影が続けられたことが、 白い点が規則的に移動しながら写っていることからわかります。 このように、ディザリング撮影では、指定したピクセル分移動した後に次の撮影が始まります。

ディザリング実行時の移動パターンは、使用するディザリング対応機器やソフトウェアによって変わってきます。 また、M-GENのように移動パターンを変更できる機種やソフトウェアもあります。 上の画像は、M-GENの「snakeモード」で撮影したものです。 ディザリングでは、この動作モードがデフォルトになっている機器が多いと思います。

ディザリングの撮影に必要な機器

ディザリングは、オートガイド撮影の応用撮影方法ですので、 まずは、オートガイド撮影を理解し、使いこなす必要があります。

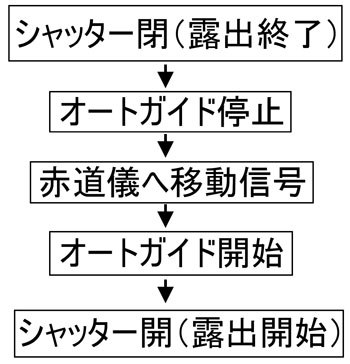

ディザリングとオートガイド撮影の大きな違いは、ディザリングの場合は、 カメラのシャッターとオートガイダーを同時に制御して撮影が進むことです。 ディザリングを実行すると、以下のような動作が繰り返されます。

上の流れ図からも分かるとおり、ディザリング撮影を行う場合は、カメラとオートガイダーを同時に制御するので、 それぞれを連携して制御するソフトウェア、もしくは機器が必要です。 以下に、天体写真ファンによく使用されているディザリング撮影が実行可能な組み合わせをご紹介します

PHD2とBackYardソフトウェア

PHD2は、高い汎用性を持つオートガイドソフトです。

PHD2は、フリーソフトウェアということもあり、

オートガイダーを使って天体撮影を楽しむ世界中の天体写真ファンに支持されています。

PHD2は、高い汎用性を持つオートガイドソフトです。

PHD2は、フリーソフトウェアということもあり、

オートガイダーを使って天体撮影を楽しむ世界中の天体写真ファンに支持されています。

PHD2には、ディザリングのための設定項目があります。 PHD2に対応するデジタルカメラ制御ソフトと一緒に使用することによって、ディザリング撮影が可能になります

PHD2に対応したデジカメ制御ソフトの中でユーザーが多いのは、BackYardEOS(BackYardNikon)です。 BackYardEOSは、デジカメのシャッターをコントロールする有償統合ソフトで、 露光時間などの一連の動作を設定すれば、自動的に撮影が行われます。

なお、BackYardシリーズの他にも、AstroPhotographyTool(APT)やNINAなど、 PHD2のディザリングに対応したカメラコントロールソフトウェアがありますので、 使いやすいソフトウェアを探してみてはいかがでしょう。

PHD2とカメラコントロールソフトを使ったディザリング撮影は、既にオートガイダー用のカメラ(QHY5L-IIM等)をお持ちで、 パソコンを使ったオートガイド撮影を楽しんでいる方にお勧めです。 カメラコントロールソフトを追加することで、ディザリング撮影が可能になります。

M-GENオートガイダー

M-GENオートガイダーは、スタンドアローン型(パソコン不要)のオートガイダーです。

M-GENはコンパクトな機器ですが、オートガイダーのみならず、カメラのシャッターコントロールも可能で、

ディザリング機能も内蔵されています。

M-GENオートガイダーは、スタンドアローン型(パソコン不要)のオートガイダーです。

M-GENはコンパクトな機器ですが、オートガイダーのみならず、カメラのシャッターコントロールも可能で、

ディザリング機能も内蔵されています。

M-GENの中でディザリングは、「RandomDisplace」と表示されます。 ディザリングの設定画面を開くと、1枚あたりの移動ピクセル量と、ディザリング時の動き方をユーザーが選択することができます。 ディザリングのオン・オフも切替え可能です。

M-GENは消費電流が極めて小さいため、電圧変換ケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーでも駆動します。 パソコンを使用しないため、撮影システムの省電力化、小型化が可能です。 そのため、M-GENを用いたディザリング撮影システムは、遠征撮影ファンに特に人気があります。

2020年に発売開始されたM-GENの後継機、M-GEN3にもディザリング機能は内蔵されています。 M-GEN3は、液晶画面が大型カラー化され、より使いやすくなりました。

ステラショット2

ステラショット2は、日本のアストロアーツ社が製造販売している天体撮影統合ソフトウェアです。

ステラショット2は、日本のアストロアーツ社が製造販売している天体撮影統合ソフトウェアです。

ステラショット2のオートガイドの中にも、ディザリングのオンオフが設けられています。 ディザリングの動きは、スネークが基本設定で、 1回当たりの移動量は、1ピクセルから40ピクセルまで変更可能です。

ステラショット2は、天体撮影統合ソフトなので、このソフト一つで、 カメラのコントロールはもちろん、赤道儀の自動導入からオートガイドまで行えます。 ディザリング以外にも、導入補正機能をはじめとした便利な機能が入ったソフトウェアです。

※導入補正機能とは、海外では「Plate Solving」とも呼ばれる機能で、 実際に撮影した画像から星の位置を解析して、 自動導入時のずれを補正してくれる機能です。

ディザリングとダークノイズ減算

ディザリングを行った画像を恒星基準でコンポジットすると、個々の画像に発生していたノイズが平均化されて目立たなくなります。 そこで、従来のようなダークノイズ減算を行わずに画像処理するという手法も考えられます。

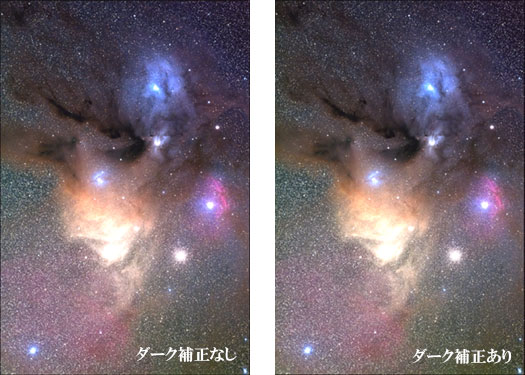

実際に、ニコンD810Aでディザリング撮影した画像を使って、ダーク補正を実施した場合としなかった場合の画質を比較しました。 下の左写真は、ダーク減算処理は行わず、フラット補正のみ行った画像を強調した画像です。 右側の写真は、従来どおり、ダーク・フラット補正後に強調した画像です。

どちらも18枚の画像を加算した後に、ほぼ同程度の強調処理を行っています。 全体画像ではノイズの発生状況がわかりづらいので、画像の中央付近を拡大した画像を以下に掲載しました。

拡大画像で比較すると「ダーク補正無し」の方が、若干ですが、滑らかに感じます。 しかし、強調処理の誤差の範囲内かもしれません。

以上の結果から、ディザリング撮影で多数枚コンポジットを行ってから処理する場合、 ノイズ処理は必ずしも必要はないという印象を受けました。

ただし、今回はノイズの発生が極めて少ないフルサイズデジタル一眼レフカメラ、ニコンD810Aを使用しましたので、 他のカメラや、気温が高い環境下では、異なる結果になるかもしれません。その点はご注意ください。

ディザリングの普及と魅力

ディザリングが一般的に知られるようになったのは、PHD2が登場してからだと思いますが、日本での普及が進んだ理由としては、 M-GENオートガイダーの功績が大きいと思います。 それまで一部の天体写真ファンの間で用いられていた撮影技法が一気に広まり、天体写真の画質アップに貢献したと言えるでしょう。

ディザリングは、オートガイド撮影の応用編であり、必須の撮影方法ではありませんが、 非常に淡い星雲を浮かび上がらせて滑らかに仕上げたい場合には、有効な撮影技法だと思います。

また、ディザリングを使うことによって、ダークノイズ低減が不要になる点も大きいです。 センサーの温度が制御できる冷却CCDカメラに比べると、デジカメはセンサーの温度が変わりやすく、 ダークノイズ低減作業は、画像に悪影響を及ぼす場合もあります。 使用するカメラや撮影条件にもよりますが、ディザリングによって、ダーク補正が不要になるのは、 天体撮影ファンにとって大きなメリットではないでしょうか。

なお、天体撮影を始めたばかりの方にとっては、ディザリングは少々難しく感じられると思います。 オートガイド撮影がコンスタントに成功するようになり、より滑らかな作品作りを目指したいと思った時に、 ディザリングを使った天体撮影にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。