惑星を撮影する方法

銀塩フィルムが写真の主流だった頃は、惑星撮影は天体写真の中でも難しい分野の一つでした。 それがデジタルカメラの登場と共に、誰でも手軽に写せるようになりつつあります。 このページでは、デジタル機材を使った惑星の撮影方法について説明しています。

※このページの記事は2006年頃に書きました。 最新の撮影方法については「惑星の撮影方法」をご覧ください。

コンパクトデジカメで手軽に撮影

カメラと言えば、デジタルカメラを指すようになりました。 そのデジカメのよいところは、「フィルム代がかからない」「撮った画像をその場ですぐ見れる」ということがあります。 その長所を生かして、手持ちのコンパクトデジカメで月や惑星を撮ってみましょう。 一番簡単な撮影方法は、カメラを手持ちでの撮影です。下に撮影順序を書いてみました。

1.惑星を天体望遠鏡の視野に入れ、よく見えるようにピントを合わせます。

2.デジカメのレンズをそっと望遠鏡の接眼部に近づけ、デジカメの液晶ファインダーの中に天体が映るようにします。

3.接眼レンズの種類にもよりますが、この時デジカメのレンズをぴったり接眼レンズにくっつける必要はありません。 しかし、中心の軸はおおよそ合わせるようにしておきましょう。

4.ピントはデジカメの方で合わせてくれるはずです。 フォーカス位置を選択できる機種の場合には、「画面中央で合わせる」などに設定を変更してみましょう。

5.そっとシャッターボタンを押してシャッターを切ります。

写り具合を確認してピントがぼけていたら、もう一度やり直してみて下さい。 デジカメのレンズもテレ側にしたりワイド側にしたりして、綺麗に撮れる条件をいろいろと探してみましょう。 また、接眼レンズによっては、周辺が大きくケラレたりすることがあります。 できれば、アイレリーフの長い接眼レンズを使って写してみましょう。

惑星によっては、小さく暗いためカメラ任せのオート露出では写らないことがあります。

そのときはマニュアル露出機能を使って写してみて下さい。

マニュアル機能がない場合は、望遠鏡の拡大率を下げたり露出補正機能を試してみましょう。

※火星や木星は明るいので写しやすいでしょう。土星は思ったより暗く難しいです。

※惑星の撮影には、星を追尾する赤道儀が必要です。

もう少し確実に写したい場合は、上の写真のように、 手持ちの代わりにデジカメを三脚に固定してアイピースを覗かせ、 セルフタイマー機能を使用して撮影してみてください。 これなら手ブレする心配がありませんので、より解像度の高い写真を撮影できると思います。

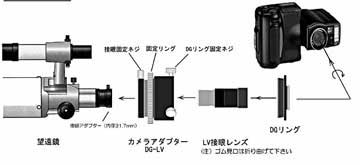

アダプターを使って本格的に撮影

コンパクトデジカメを使って、もっと本格的に撮影したいということであれば、 下図のようにデジカメアダプターを使って 天体望遠鏡の接眼部にデジカメを取り付けてしまうのがよいでしょう。 この方法ですと、カメラも望遠鏡と一緒に移動できますので、構図合わせもグッと楽になります。

デジカメの機種によってはアダプターがつかないものもあります(デジカメのレンズ部分にフィルターネジがないものは基本的に取り付けれません。)。

アダプターは各社から何種類も販売されていますので、

望遠鏡販売店でお持ちのデジカメと合うものを聞いてから購入するのがお勧めです。

天体写真向けデジカメの選び方ページも参考にしてください。

※現在ではユニバーサルアダプターという、大抵のコンパクトデジカメで使用できる汎用アダプターが販売されています。

ビデオカメラで撮影編

惑星や月面の拡大撮影では、上空の気流の影響を受けてしまいます。 デジカメや銀塩カメラですと、長い露出時間のために、こうした気流の影響を受けやすくなります。 そこで最近人気なのがビデオカメラ(デジタルビデオカメラ)を使った撮影です。

ビデオカメラを用いれば、気流で揺れ動く惑星の姿を数十分の1秒という高速シャッターで連続して捉えることができます。 この連続撮影した動画の中から、よい条件のフレーム画像だけを取り出してパソコンで画像処理するわけです。

望遠鏡との接続

天体望遠鏡とビデオカメラの接続は、上のデジカメのときと同様にアダプターを用いて行います。 こうしたアダプターは天体望遠鏡メーカーから販売されています。 お持ちのビデオカメラと接続できる製品を選びましょう。 (ただし大型のビデオカメラ(VX-2000など)を接続されるときは、カメラ自体が重いので、取り付け方法を工夫しないとなりません)ホワイトバランスとシャッター速度

撮影前に、ホワイトバランスをマニュアルモードで合わせましょう。 オートで撮影するとおかしな色の月や惑星像になってしまいます。 なるべく見た目に近い色になるところを探しましょう。

次はシャッター速度です。シャッター速度(露出時間)を変えられない機種もありますが、変更が可能ならいろいろな設定で試してみましょう。 変更できずに像が暗すぎる場合は、望遠鏡のアイピースを変えるなどして、合成F値(倍率)を下げてみましょう。

撮影開始

あとは録画ボタンを押すだけです。 撮影時間をあまり長くし過ぎると、画像処理が大変なのでほどほどにしておきましょう。 また、惑星によっては、自転によって模様が変わってしまいます。特に木星は自転が早いので、撮影時間は2分以内にされた方がよいと思います。

画像編集

パソコンにカメラを接続して、ハードディスクに撮影動画を読み込みます。 ハードディスクに読み込んだムービーを、コマ送りで再生して良好なフレームを静止画として保存していきます。 一度ムービーを最初から最後まで見てから、よさそうなところに目処をつけておくと編集が楽です。

なるべく多くの静止画を選ぶようにします。最低でも100フレームくらいは必要でしょう。 また、ビデオからの静止画は、そのままだとコントラストも低くアンダー気味の画像です。 ですので実際の画像処理(コンポジットなど)に入る前に、前処理しておいた方が、最終的に解像度の高い画像を得られます。

画像処理ソフト(フォトショップ等)で、軽くレベル補正をかけておくとよいでしょう。 この場合はフレーム画像を1つ選んで処理し、あとはアクション機能を使って一気に処理すると手間が省けて楽になります。 画像にノイズが目立つ場合は、ダスト&スクラッチ等のフィルタを軽くかけるのもよいと思います。

Webカメラで撮影編

2003年頃から、Webカメラと呼ばれるパソコンの動画用の小型カメラで、惑星を撮影することが流行しています。

Registaxという画像処理ソフトと併せて使うと素晴らしい解像度の写真が手軽に得られるということで、世界的に人気が広がりました。

ここではそのWebカメラを使った撮影法について記載しています。

※RegistaxはCor Berrevoets氏が開発した画像処理ソフトです

Webカメラの概要

Webカメラでの惑星撮影が人気になった理由の一つは、Philips社のToUcamPro(右写真)が登場したことです。

このToUcamProカメラは、他のWebカメラと比べてノイズが少なく、画像の圧縮率が低いので高解像度の写真を得られました。

Webカメラでの惑星撮影が人気になった理由の一つは、Philips社のToUcamPro(右写真)が登場したことです。

このToUcamProカメラは、他のWebカメラと比べてノイズが少なく、画像の圧縮率が低いので高解像度の写真を得られました。

ToUcamProをはじめとするWebカメラは、一般用ビデオカメラと異なり、本体には録画機能はなく、USB端子でパソコンに接続して使用します。 パソコンからカメラの制御を行い、パソコンのハードディスク上にAVI形式の動画ファイルを記録します。

最近は様々なメーカからCMOSを採用したWebカメラが発売されていますが、現在のところ低照度での感度や、 画像の品質などの点で、撮像素子にCCDチップを採用したものの方が天体撮影には有利なようです。 また、カメラに搭載されている画像処理エンジンも、撮影用Webカメラを選ぶ上での大きなポイントのようです。

ToUcamPro以外で人気のあるWebカメラは、海外ではPhilips社のVesta PCVC675KというWebカメラが、以前からよく使われています。 少し前では、ロジクール社のQcamPro4000が、日本でも入手がしやすく加工も簡単ということで人気を呼んでいました。 他にはEagleTech 社のET-VCCCDなどを使っている方もいらっしゃいました。 価格的にもそれほど高くないので、実績をネットなどで調べながらいろいろ試してみるのも楽しいと思います。

望遠鏡との接続

惑星撮影用として魅力的なWebカメラですが、そのままでは天体望遠鏡には取り付けられません。

そのため、カメラのレンズ部分を加工するなどして、取り付けられる形状に変更しなければなりません。

惑星撮影用として魅力的なWebカメラですが、そのままでは天体望遠鏡には取り付けられません。

そのため、カメラのレンズ部分を加工するなどして、取り付けられる形状に変更しなければなりません。

ToUcamProカメラは、赤外カットフィルターが本体にはめ込まれているため、一度綺麗にはずして再度取り付ける必要があり加工に手間がかります。 そこで、私は光映舎で販売されていたToUcamPro撮影キットを購入し、右上写真のように加工して使用しています。 こうすると望遠鏡との接続は、ニコンマウントになりますので、簡単に天体望遠鏡に取り付けられます。

ToUcamに比べるとQcamは、赤外カットフィルターの取り外し、再装填が簡単のようです。 どちらにしても、何らかの形で天体望遠鏡に取り付ければ大丈夫です。 ただWebカメラに付属の赤外カットフィルターをはずしたままだと、青にじみなどが出ますので避けた方がよいでしょう。 私は付属のフィルターを外してしまって、冷却CCD用のIRカットフィルターを使って撮影しています。

ソフトウェアのインストール

パソコンにWebカメラの制御用ソフトをインストールしておきましょう。ToUcamのソフト(右下図「VLounge」)は、英語

か中国語などしか選べませんので、英語を選んでOKボタンを押してインストールしていくことになります。

なお、このソフトはMacOSでも動きました(OSXは無理でした)。

Qcamのソフトは日本語にも対応しているようです。

パソコンにWebカメラの制御用ソフトをインストールしておきましょう。ToUcamのソフト(右下図「VLounge」)は、英語

か中国語などしか選べませんので、英語を選んでOKボタンを押してインストールしていくことになります。

なお、このソフトはMacOSでも動きました(OSXは無理でした)。

Qcamのソフトは日本語にも対応しているようです。

撮影開始

パソコンのUSB端子にWebカメラを接続して撮影します。 ToUcamPROをお使いの場合、インストールしたVloungeのなかから「VRecord」を立ち上げて撮影します。 VRecordを立ち上げた後、小さなウィンドウを開くと、Webカメラに写っている画像が写し出されます。 撮影対象が写し出されるように望遠鏡を移動させ、ピントを合わせましょう。

このあと忘れてはいけないのが、ビデオ形式の設定です。 初期設定では320×240ピクセルになっていますので、640×480ピクセルに変更しておきましょう。 ここで画像サイズを変更しないと、小さな画像になってしまいます。 ColorSpaceやCompression(色空間や圧縮方法)の設定するところもありますが、初めは初期設定で撮影してみましょう。

実際撮影を始める前に、シャッター速度、カメラのゲイン(感度)、ホワイトバランスを変更して おきましょう。Autoモードもありますが、一般撮影ではないので、Autoモードでは思ったように撮影できません。 手間がかかりますが、一つずつ設定していきましょう。 特にホワイトバランスは微妙ですので、注意して設定しましょう。 また、カメラのゲインはなるべく低くした方が、ノイズの少ない動画を得られます。

最後に、音声トラックがオフになっているか確認しておきましょう。 オンのままだと画像処理ソフトのRegistaxは動画ファイルを判別しませんし、画像処理で悪影響がでる可能性があります。

メニューからCaptureを開き、Capture Audioコマンドに チェックがないことを確認してください。ここまで来たらいよいよ撮影です。 フレームレイトや撮影時間を合わせますが、古いパソコンをお使いの場合は、FrameRateをあまり高い値にすると、撮影時のコマ落ちが激しくなります。 そういう点を考えると、フレームレイトは10前後がお勧めです。 また撮影時間もほどほどにしましょう。 120秒撮影するとおおよそ450MBくらいの容量となりますので、惑星の自転速度やパソコンのハードディスク容量も考えながら設定を行いましょう。

撮影後の画像処理

撮影した後は画像処理が必要です。 惑星写真ファンに人気があるRegistaxを使って処理を行うのが一番確実でしょう。 具体的な方法は「Registaxで惑星画像処理」ページをご覧下さい。