CCD温度によるデジカメのノイズの変化

デジタル一眼レフカメラや冷却CCDカメラなどのデジタルデバイスは、撮像素子(CCDやCMOS)の温度が下がるとノイズの量が減ることが知られています。 これはCCDの温度が下がることで、ノイズの原因となる暗電流の量が減少するためだと思われます。 そこで、CCD表面の温度によって、ノイズの量にどのくらいの差があるか調査してみました。

このノイズ量の検証には、CCD温度を一定に保てる冷却CCDカメラ(STL11000M)を用いました。 このデジタルカメラのCCDには、ペルチェ素子が取り付けられていて、外気温からマイナス40度程度までCCD温度を下げることができます。 ノイズデーターを所得する際には、冷却パワーは70%前後に保ち、なるべく同条件となるように注意しました。

なお、そのままの生データーですとノイズはほとんどわかりませんので、ノイズデーターはレベル補正機能を使ってヒストグラムを圧縮し、ノイズが 分かりやすいように画像強調しています。ヒストグラムの圧縮率はおよそ30倍で、どれも同条件です。

温度によるノイズ量の変化

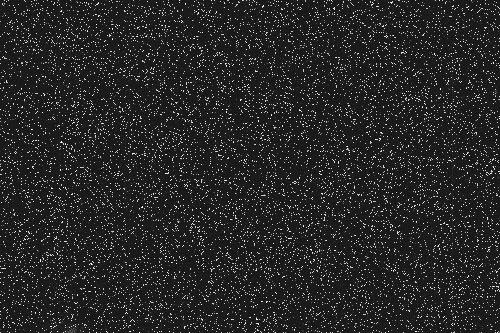

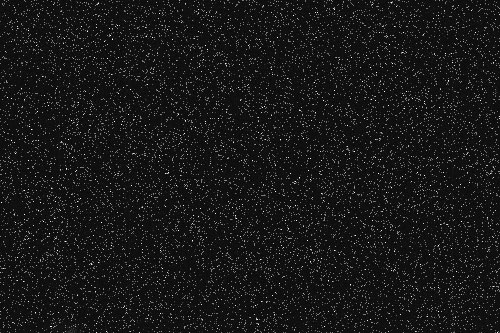

下にノイズ量のデーターを示します。一番上のデーターはCCD温度がマイナス15度のもので、それから5度ずつCCD温度を下げていったものを 順に表示しています。画像はすべて中央部をピクセル等倍でくりぬいたものです。よく見ると、同じ場所にノイズが発生していることまで わかるでしょう。

CCD温度マイナス15度、露出時間600秒のノイズ

CCD温度マイナス20度、露出時間600秒のノイズ

CCD温度マイナス25度、露出時間600秒のノイズ

CCD温度マイナス30度、露出時間600秒のノイズ

CCD温度マイナス35度、露出時間600秒のノイズ

CCD温度マイナス40度、露出時間600秒のノイズ

撮影画像に占めるノイズの割合

上の比較画像を見ていただくと一目瞭然ですが、CCD温度が下がるにつれて輝点ノイズと呼ばれる白い点々が減っていることがわかります。 また、画像の背景も滑らかになっており、ノイズが温度降下と共に少なくなっているのが見て取れます。

次にこれらのノイズ画像のヒストグラムを表示させ、ヒストグラムの内でノイズの占めている範囲を調べてみました。 この検証には、ステライメージ6の自動レベル調整機能を使用しました。

この結果を下の表にまとめました。このデーターからも撮影画像の中にノイズが占める割合が、CCD温度の低下と共に下がっていることがわかります。 上の画像と合わせて見ると、ノイズが減っていく様子がより感じられるでしょう。 なお表の中の数値は、撮影画像(65535階調)の内に占めているノイズのレベル範囲です。温度によるノイズ量の目安としてご覧ください。

| CCDの温度 | 撮影画像でノイズの占める範囲 |

|---|---|

| マイナス15度 | レベル範囲値 1508 |

| マイナス20度 | レベル範囲値 936 |

| マイナス25度 | レベル範囲値 650 |

| マイナス30度 | レベル範囲値 442 |

| マイナス35度 | レベル範囲値 299 |

| マイナス40度 | レベル範囲値 227 |

CCD温度がマイナス15度の時と、マイナス40度の時を比べると、撮影画像にノイズが占める割合は 実に7分の1程度にまで減少しています。

デジカメノイズ総論

こうした結果を鑑みると、デジカメでの長時間撮影時には、CCD温度は低い状態がベストということがよくわかります。 冷却CCDカメラを使える環境ならば、冷却能力の許す範囲までCCD温度を下げ、それから撮影を行うのが、よい結果を生む近道です。 私のSBIG製冷却CCDカメラなら、外気温からマイナス40度までCCD温度を下げることができます。 CCD温度を徐々に下げるには時間と手間がかかりますが、この能力を使わない手はないでしょう。

また、今回のノイズ比較画像を撮る際に気づいたことですが、マイナス35度とマイナス40度では、それほどノイズの量に 差異がないことがわかりました。ダーク減算処理を行うために、マイナス40度のノイズ画像だけを後で撮るのはリスクがあります(自宅では 撮影地に比べて気温が高いことが多いため)。それならば、無理してマイナス40度まで下げるよりも、マイナス35度で撮影して、 それに合ったダークフレームを所得することで、ほぼ同様の結果が得られるのではないかと思いました。

一方、マイナス15度とマイナス20度では、ノイズ発生量に大きな違いがあることがわかりました。特に背景にムラのように広がるノイズ( ランダムノイズ)はマイナス15度では非常に多く、撮影画像に支障を来すほどでした。できれば、少し無理をしてでもマイナス20度以下で 撮影した方が良さそうです。SBIG製カメラには水冷ホースも用意されているので、暑い真夏の撮影ではそうしたオプション機能を使うのも 一つの対策法だと思います。

ところで、市販されているデジタル一眼レフカメラでも温度が下がれば、画像に発生するノイズの量は上の実験結果のようにぐっと減ります。 デジタル一眼レフカメラの場合には、撮像素子の温度を制御できませんので、撮影するときの外気温がCCD温度を左右する唯一のファクターとなります。 できるだけ寒い環境で撮影すると、CCDの温度が低く保たれるので、ノイズが少ない画像を得られます。 夏よりも冬の方がデジカメを使った長時間露光に向いている、というのもこうしたことからです。

最近では、冷却機能が後付された改造デジタル一眼レフカメラが天文ショップで販売されています。 このデジカメは、外気温から約15度〜25度撮像素子の温度を下げることができます。ですから、外気温が高い真夏の環境下でも、冬に撮影したような 高品質の撮影画像を得ることができます。